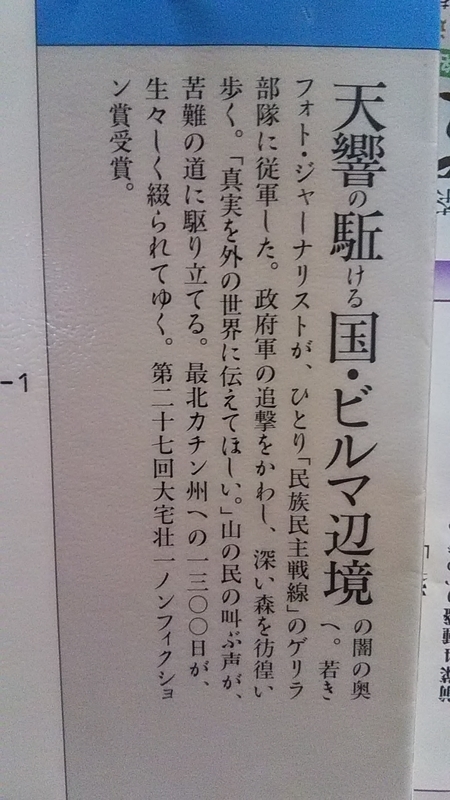

第27回大宅壮一ノンフィクション賞発表(森の回廊--ビルマ辺境民族解放区の一三〇〇日 吉田敏浩・ホンダ神話--教祖なき後で 佐藤正明) : 1996-06|書誌詳細|国立国会図書館サーチ

森の回廊 (日本放送出版協会): 2001|書誌詳細|国立国会図書館サーチ

文庫を見ると、本文は単行本を加筆・訂正修正なしでそのまま収録しているとのことでした。数個所抜いて読み比べても、その部分はぜんぶそうだったので、文庫だけ読んで単行本も読了とします。読んだ単行本は初刷で、たぶん、大宅壮一ノンフィクション賞受賞後に書いた「新たなあとがき」が増刷に入ってるんじゃいかと思います。で、文庫にはライブラリー版あとがきもあります。

<単行本>

[装幀]……谷村彰彦 地図――J map(白砂昭義)

<文庫本>

シンボルマーク▶夏目漱石『道草』の草稿に落ちたインクの染み(所蔵・提供/山岡雅子・日本近代文学館)

装丁:菊地信義

写真ページレイアウト=谷村彰彦

地図制作=アートポイント

1977年の大学一年の夏に東南アジアを旅行した探検部の作者に、パオ人のゲリラを紹介した竹田遼という人は、めこんから『黄金の三角地帯』という本を1977年に、また、ボートピープルを取材した『洋上のアウシュビッツ』という電子書籍が検索で見つかります。

洋上のアウシュヴィッツ〜ベトナムボートピープル聞書:Mica ebooks

しかし、本書の長期取材を実現するために奔走したという、田中俊三という人は分かりませんでした。同名の屋久島ガイドの方が出るのですが、七十年代後半生まれなので、1985年のビルマ少数民族地帯旅行をお膳立て出来るほどの小中学生だったとは、とても思えず。農業関係の方だったそうで、下記、小泉純一郎ゆかりの地、横浜に合併された六浦の郡会議員でもないだろうし…

単行本の1995年から文庫本上巻の2001年でも、「ビルマ」呼称主張の劣勢がみてとれます。1995年はビルマと書いていた学会が、2001年ではミャンマーと書くようになったので、削除してる。むかしは原宿の「ビルマ料理店」にはアウンサン・スーチーの写真が飾ってあって、はっきり旗幟鮮明でしたが、現在のミャンマーが事実上のアウンサン・スーチー政権であることが在日ビルマ人のあいだでどう受け止められているのか、私は何にも知りません。

1995年の単行本あとがき時点でも、既に1985年3月~1988年11月の旅行時点から大きく現地の政治情勢は変わっており、①軍事政権と敵対していたビルマ共産党内で政変が起き、1989年、人気のないビルマ人指導層がワ人やコーカン人に追放された。②その機を逃さず軍事政権は各民族グループと個別に休戦協定を結び、クン・サーなど一部を除き、切り離された各民族グループは1991年から1993年にかけて、それに応じた(高野秀行『アヘン王国潜入記』に描かれる境界分けされたワ人の解放区の風景と、本書のカチン人の、昼は政府軍支配で、公道沿いの戦略村への移住強制があり、夜は独立機構が難民村や孤立村に浸透する淪陥区風景との違いは、タイムラグによるものとやっと理解しました)❸背景には、ビルマ共産党を切り捨てて、直接軍事政権を支持し、各少数民族グループに休戦協定に応じるよう圧力をかけた大国中国の存在がある。あるったって、ビルマも中国も、その後もずっと長く日本のODA援助対象でしたので、日本は北ビルマの平和に大いに貢献する素晴らしい国だとも言えます。

本書でも、上巻頁40、アウンサン将軍がまず日本の支援を受けてミャンマー独立義勇軍(BIA : Burma Independence Army)でヤンゴン(ラングーン)に入城し、その後日本とたもとをわかって連合軍側につき、反ファシスト人民自由連盟(AFPFL : Anti-Facist People's Freedom League)として国家主体となり英国と独立交渉、少数民族や共産党がそれに反発して内戦、てな経緯が語られます。

上巻頁51には、メーホンソーンに近いカヤー州のバルーチャウン水力発電所建設が日本の戦後賠償で始まったのが1955年で、総額約五十二億円だったと書いてます。その後の数度の補修のODAは「数百億円」とざっくりですが。

(ODA) バルーチャン第二水力発電所補修計画(ミャンマー・タイムズ紙 2017年2月9日付) | 外務省

で、上巻頁70、英語ペラペラのビルマの知識人なんかから、ビルマ政府軍の前身は上述のビルマ独立義勇軍だし、ネ・ウィンらは海南島で日本軍から軍事訓練を受けてるし、それだから彼らが農村で略奪や暴行、非戦闘員の殺害や拉致拷問を行うのは、日本軍の影響で、日本が悪いと攻められたりします。対するカチン人は英国指揮下でレンジャー部隊として訓練受けてインパール作戦等で日本陸軍の前に立ちはだかる。独立戦争の時はグルカ兵ともやいばをまじえたのかな。時々アジアで会うタイプの白人さんと同じ主張で、こういうのを読むと、韓国軍がベトナム戦争でやった残虐行為や暴行について、日本が米英から「あれは日本軍の習慣を受け継いでるだけだろ」と言われなくてヨカッタなと思います。作者はその現地インテリさんに、「それってサンコーオペレーションのことでしょうか」とおそるおそるお伺いを立てて、「なにそれ。名前は知らん」と返されています。私自身は、「三光」は、あんまし日本語は「~し尽す」の意味で「光」を使わないので、掃討作戦自体の回顧談はそりゃ聞いたことあるのですが、そういう名前で読んでたかは眉に唾してます。中帰聯がどうのとか、「拉致」ということばも漢語から兵隊支那語化したのではないかとか、そういう話で。

で、作者だけでなく、ODAだなんだで访缅して、ビルマ要人からこういう話を聞かされる日本人はそれなりにいたろうので、右曲がりの御仁が面白く思うはずもなく、こうなります。

で、作者は私が読んだ本以外にも、2012年にここの人たちの写真集出してます。が、ビルマ北部の少数民族についての最近の日本語のルポというと、あるんでしょうが、探してないので知りません。少数民族迫害や内戦といった題材ですと、さらにまじめに探してないのでもっと知りません。が、なんとなく、外国人取材者は中国の巨大な竹のカーテンに遮られて近寄れず、めんどくさいので、海からナンボでも近づけるロヒンギャにシフトしてる気がします。プロテスタントが多いが接近できにくいカチン族より、ムスリムだがバングラからバンバン近づけるロヒンギャ。

でも、上巻頁71で、ビルマの軍歌は多くが日本軍の歌の替え歌だそうで、そっちのほうは、動画サイトとか検索すると絶対あがってるんだろうなとの予測に外れはありませんでした。

上巻頁143、パンサイという中国国境のまちの中国名が「九谷」というのですが、ルビが「キューコック」とあり、北京語では"jiugu"ジウグゥなので、へーと思いました。下記ジェトロのひとの旅行記では、「チューコック」と書いていて、グーグルマップでは"Kyukokue"なので、混迷は深まるばかりと思いました。しかし、Jetroの人がこんなところに視察に行くとは、ぜったいバックパック旅行の味しめた大学生が、仕事にかこつけて比較的安全に辺境に行こうとしてジェトロに就職したケースと思いました。たのしくホムペ作ってたりして、いいなあ。

ムセ国境ゲートに圧倒的に大きな存在感−ミャンマー・中国国境貿易の現状(3)−(ミャンマー) | ビジネス短信 - ジェトロ

上巻頁153、ちょうどシャン人の村で、雨安居に出っくわしてます。基督教でなく、上座部仏教の民族のところだから、作者は実感出来た。建長寺の臨済宗が檀家に配る小冊子でも、なんかここ数年の間にこの単語出た気がします。

上巻頁224、フーコン平野の水田は、雨量が多いので、雨水をためる天水田が多く、灌漑水路を作ったりして川から水を引く必要がないんだとか。それはいいんですけど、よどんでると、蛭など吸血虫が多そうな気がしました。くっついてかゆいからやです。

下巻頁27、中国怒族(ナン人)が性急な人民公社化やそれを指導する四川省の漢族との軋轢に耐えかねてビルマ側に逃散して村を作る話があります。ビルマ共産党側についた少数民族兵士たちが、上部組織である中国共産党の軍事訓練に送られ、そのままそこの貴州人の嫁をとって帰ってくるも、郷里のムラはあまりに僻地なので、いくら最貧困地帯出身とはいえ中国人嫁には暮らせまいとの思いやりから、国境貿易地帯に新居を構える話もありました。

下巻頁114、護衛兼ガイドとして終始旅につきそってくれたカチン人兵士の村の家の描写を読んでいて、トイレは屋外で落とし穴式なのですが、尻を拭くのが竹べらで、水じゃないのかと衝撃でした。遠くの沢などから汲んでくるから貴重で、尻拭き分には使えないということなのか。トイレに関しての文化の分水嶺はアラカン山脈でなく、その東のタイまで水と思い込んでたので、ビルマ北部が、チベットにもつながる、下に落とす式で水以外と尻、否、知り、へーと思いました。

下巻頁272、サルウィン河をシャン州北部の中国人(コーカン族ということでしょうか)は潞江と呼ぶとあるのですが、ルビが「ルーギャン」で、またしても北京語の「ルージャン」じゃないんだなと思いました。山東なんかでもギャンといいそうですが、雲南方言なんだろうなと。ギャンギャンギャンギャン。

本書は、最初に書いた大書なのですが、書くだけで精いっぱいと云う感じで、あとの本から読み始めた私としては、補遺としか思ってなかった後の本の記述のほうが、深いと、ここまで遡行して初めて分かりました。マラリアの妄想や夢うつつ、彼岸と此岸のあいだをさまよう記述など、鬼気迫るものはここにはないですし、死んだ兵士の写真を撮って、歴戦の将校から、何も言わないがねめつけられたその視線が、執筆時点でも瞼の裏から離れないとか、そういう、時薬が解決してくれなかったもろもろのことが、後の本になるに従って、色濃く作者に影響して来る。

四冊目に至っては、フィクションで、現地少年の目を借りて村の四季を追うだけなのですが、読み通してから思うに、そこには戦火がなく、現実は絶えず戦火におびえながらの作物育成と収穫の連続なので、なぜそれを書かなければいけなかったのか、よく分かりました。戦争がなければどうであったか、考えずにはおれなかったという。

その意味で、あとの本では逆にバッサリ切ってますが、本書では、大義名分はともかく、生産活動に従事せず、衣食住を地域社会に寄生するゲリラの存在意義について、書かずにはいられなくて、多少書いてますが、それをさらに参与観察する自分はなんなのよという負い目もあるのか、中ぶらりんになっています。こういうの突き詰めると、21世紀にはジャーナリストはみんな人質になるかぬっころされるかで、ISみたいに戦争の犬たちが戦争がない状態で生きることが精神的に不可能なくらい病んでるみたいなことになるんだと思います。そんで、本書みたいに先込め銃しかない劣悪状態で地の利を生かして戦意の低い政府軍と渡り合うだけの時代は、本書でもそろそろ終わりを告げていて、本書でもカラシニコフは出ます。ビルマ軍はあまり空爆しないので、RPGは出ません。地雷は、書いてはあるけど、それでびっこひいたりいざったりしてる、カンボジア戦記みたいな村人の描写はないです。

あとがきで、本書はもともと二倍くらいの分量で、88年のビルマ民主化運動や、英国の植民地主義に端を発したシャン州のケシ栽培問題(複雑みたいです)については、いつか別の機会に発表を譲りたいと書いてて、共著以外は読んだつもりなのですが、まだ書いてないと思います。そのうち機を逸して古びてしまったのか。そのかわり、『生と死をめぐる旅へ』で、ビルマでなく日本の「死」を追い、ついで基地問題や日本の徴兵について調べて行って、そっちを自分の主戦場と思い定めたんだと思います。カチン人青年の徴兵期間は十年なので、まあ長い。で、農村の次男三男の口減らしと、あとは都市に住んでビルマ文化に同化が進んだ分、英語の本とか読んで民族意識に目覚めてしまった若者が、家出してゲリラに来たりする。そういうことなので都市から来た文化喪失の危機の若者の混血率もそれなり。ロマンチストなので女子率もそれなり。最初の行軍で、音を上げない音を上げないと歯を食いしばる場面は書かれていますが、作者はマラリア重篤化時手厚い看護を受けますが、彼らが受けられるのかどうかは、作者のなかに澱のように残ったと思います。

そういったもろもろを、スカして(スルーしてともいう)現地に寄り添い続けるのも生き方と思いますし、日本でなんかやるのも生き方と思います。英国植民地主義批判をやったほうがネトウヨにうけたと思いますが、そうでもないかな。日米地位協定を追う生き方を選択しつつ、現地再訪する機会はあったのか、あれかしと思います。以上

【後報】

安田峰俊が思わぬところ(中国の恐竜オタク関係)でわりと最近のカチン人状況に触れてたので、置いておきます。

(2020/9/14)