プラ・アキラ・アマロー師の法廷取材小説。小説すばるに『殺人物語』という身も蓋もないタイトルで1991年2月号から5月号まで掲載。1998年に廣済堂文庫という知らない文庫になってますが、その時は『私を殺した男』という題名にまた変えています。この、集英社の単行本の後ろには、バックパッカーもの二冊とたこ八郎の伝記、「インドシナ難民と連帯する市民の会」の陳美蘭裁判本の文庫版広告が載っていますので、本書が集英社文庫にならなかったのがまた不思議な感じです。売れなかったのかなあ。

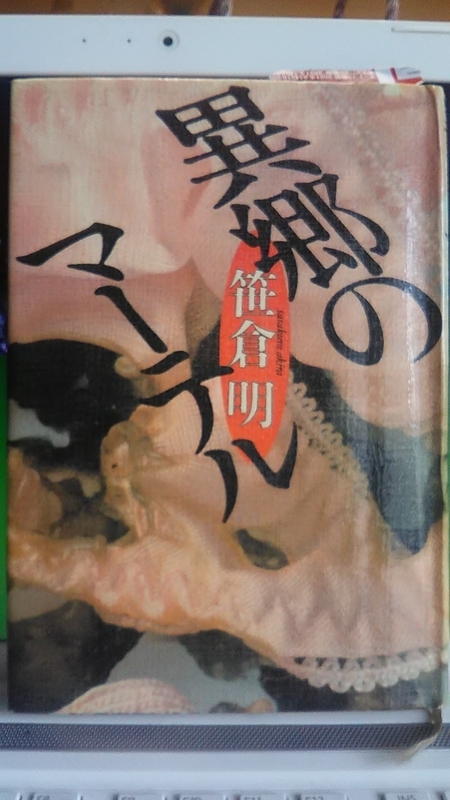

異郷のマーテル (集英社): 1991|書誌詳細|国立国会図書館サーチ

表紙はあからさまに女性の下着です。装幀 菊地信義

「マーテル」はたぶんマザーの語源のラテン語。外国人女性のステッキガールがようさんいる、それ以外特色のない新興温泉街で、台湾人娼婦が岡惚れしたストーカー火付け魔に殺された後、幽体だかアストラル体だかエーテル体になって、自分の裁判を見つめる話。

巻末に、作者とおぼしき、前髪が後退してオデコが広い作家がリンセンベイルー(林森北路)のスナックを訪ねて、事件の関係者を取材して、台湾の物価上昇をわきまえずヘネシーのボトルを頼んでへらへらして、ホテルでボヤに巻き込まれて間一髪焼死しかけ、これも成仏できない女性のたたりかしれんと冷や汗をかく場面があります。その辺と、林森北路の日本語ママさんたちとの会話から、焼け死んだ女性の一人称で語ってはどうかという着想を得たんではないかという気瓦斯。婁燁の中国映画『二重生活』《浮城謎事》でも最後、事故死した愛人が、紙錢を焼く煙ただよう高速道路の土手から世界を見下ろす場面で終わってますし、幸せになれずに死んだプロスティテュートがゆうれいになるパターン、中華圏は好きかも。

ただ、やっぱりアキラ・アマロー師はちょほいと甘いというか、現実の累犯犯罪者の悪の強烈さの前に、生前もお人好しだった娼婦は死してなお裂帛の気合い負けするので、読んでて、勧善懲悪のカタルシスとはほど遠いです。池上永一『レキオス』みたいに、逆さ磔のまま死んだ烈女がそのまま髪の毛ダラーン状態で雷鳴轟く嘉手納湾沖天空に現出して、米空母艦隊とその艦載戦闘機と空戦おっぱじめるような視覚的強烈さと、本作は無縁。そうかというと、日本推理作家協会編アンソロジー『闇のなかのあなた』1988年に収められた笹沢左保『幽霊』のように、幽霊になったので自在に壁抜け長距離移動なぞして、生前知り得なかった家族友人知人のもう一つの顔やホンネを知ってゆくような、そういう超自然現象というか超能力みたいなものもないです。やっぱり死んだら神になるわけですから、それくらいもたせてあげないと、ころされたのにかわいそう。

闇のなかのあなた (講談社): 1988|書誌詳細|国立国会図書館サーチ

アマロー師は法廷記録の膨大なネタノートを持っていながら、それがゆえにうまいことフィクションに昇華しえなかった恨みもあると思うのですが(どこから流出したかバレたらネタ元に迷惑がかかる)本書の場合はそれに加えて、加害者側の関係者に逆恨みされて何かされたらかなんと思ったのもある気がします。裁判傍聴ものというと、アマロー師より後発で、アマロー師より世に広く知られた、北尾トロの傍聴記なんかあるわけですが、アマロー師が「裁判長、ここは死刑でどうすか?それしかないっしょ?」と云うわけにもいかなかったと。置屋のアパートにガソリン撒いて主人公を焼き殺した男(前にもふられて火付けしてる)は無期懲になるわけですが、いつ減刑で出て来るかとか、知人の置屋のおやじ(管理買春しながら婦女暴行の逮捕歴複数)はその後もシャバにいるとか、考えるとネタにしたくないなあと思ったかも。だいたい加害者はムショから出て頼った先の組から三百五十万持ち逃げしてる状態なのに、裁判で無罪主張するとかわけが分からない。組からの報復とかまるで気にしてないのが、なんかヘンでした。幽霊ならそのへんスーパーな力で、読者を納得させるインフォメーションをゲットしてほしかった。

アマロー師は法廷記録の膨大なネタノートを持っていながら、それがゆえにうまいことフィクションに昇華しえなかった恨みもあると思うのですが(どこから流出したかバレたらネタ元に迷惑がかかる)本書の場合はそれに加えて、加害者側の関係者に逆恨みされて何かされたらかなんと思ったのもある気がします。裁判傍聴ものというと、アマロー師より後発で、アマロー師より世に広く知られた、北尾トロの傍聴記なんかあるわけですが、アマロー師が「裁判長、ここは死刑でどうすか?それしかないっしょ?」と云うわけにもいかなかったと。置屋のアパートにガソリン撒いて主人公を焼き殺した男(前にもふられて火付けしてる)は無期懲になるわけですが、いつ減刑で出て来るかとか、知人の置屋のおやじ(管理買春しながら婦女暴行の逮捕歴複数)はその後もシャバにいるとか、考えるとネタにしたくないなあと思ったかも。だいたい加害者はムショから出て頼った先の組から三百五十万持ち逃げしてる状態なのに、裁判で無罪主張するとかわけが分からない。組からの報復とかまるで気にしてないのが、なんかヘンでした。幽霊ならそのへんスーパーな力で、読者を納得させるインフォメーションをゲットしてほしかった。

加害者が、刑事からの取り調べに際して、なぜ外国人女性なのか、で、日本の女がダメで嫌いで、日本の女とつき合ったこともないと云う場面や、性交渉の場面で、マザコンのような会話、シチュエーションを女性に要求するところなど、何かあるんだろうなと思いますし、フィクションなんだからふくらませてもいいと思うのですが、幽霊になっても主人公はその辺藪のなかのままです。もったいない、描写と設定のむだづかいと思いました。実は在日コリアンだった、みたいなオチに向かうのを避けたのかもしれませんが。

管理買春の判決がわりと軽くて、懲役一年執行猶予三年罰金三十万で、申告の稼ぎは五百万だが実際には七千万ほど税金のかからぬ荒稼ぎをしていた、という個所(頁135)で、情状酌量の余地が、台湾でもプロだった女性たちで、日本で何をやるか知った上で、まずしさゆえにやっていたわけだから、おめこぼししてちょ、というロジックだったのが、やだなあと思いました。焼死事件の加害者は、検察求刑死刑で、裁判官の中にはそれに同意するものと、反対するものがいるのですが、反対するのが高学歴の女性裁判官で、犯罪(売春)目的で日本にくるやつぁカエレ!!という主張なので、懲役十五年という軽い求刑を強硬に主張します。ここも、『東京難民事件』もそうでしたが、アマロー師の琴線に触れてないことがないはずなのですが、それだからか、かえって能面のようにマスクの下の感情を見せず書かれます。

本書の漢字のルビは、いかにも台湾の國語(ホーロー語ではない)をそのままカタカナにしましたてなもんで、読んでて楽しかったです。嘉義はチャーイ、高雄はカオシュン、台中はタイチュン、祝山はチューサン、玉山はイーサン。同僚の鄭愛珍はツン・アイツン、陳朴珠はチャン・ブーツ(チェンじゃないかなあ)被害者の兄の藍志仁はラン・ツーヅン、末の弟の志華はツーホワ。

主人公は風邪をひいて臥せっていて、それで火事の時ひとり逃げられず焼死するのですが、その時に飲んでいた漢方薬は台湾の「絶妙」という藥だったそうです。検索したけど出ませんでした。置屋の従業員は気のいいオカマで、裁判では雇い主と真っ向から向き合いますし、加害者のストーキングは間に入って取り次ぎません。でも彼を鷄奸と書いてチンチャンとルビ振ってるのは、チーチャンの間違いではないかなと思いました。頁82、署活系無線は、所轄系無線の間違いじゃなかろうかと思いました。合ってるのかなあ。

本書は蒋経国時代の出来事ですので、『台独』派が戒厳令下容赦なく弾圧され日本やアメリカに逃げたことや(頁112)台湾人という言い方が反国家的で、正式には中華民國人もしくは中国人と呼ばねばならない(頁116)という記述をあえて書いていて、それが巻末のアマロー師来台時には民主化が進んで、蒋経国総統が自ら台湾人という言葉を使って解禁にして、野党も合法化、臺獨派も形を変えて復活(頁258)と、本書刊行時は1991年ですから既に李登輝時代になってるのですが、まだ司馬遼太郎との対談(1993年)から始まった本格的な奔流が見えてない時期で、もう三年寝かしてから書けばもう少し違ったかもしれない。しかし逆に、塾長だなんだの蜜月期になると、名刺外交や黄春明『サヨナラ、再見』みたいな世界は書きにくくなってたかもしれない。やっぱりボヤは警告だったんじゃいかなと思います。以上

【後報】

組の金持ち逃げについて、ムショのなかだと、いろいろリモートでいたぶる方法があるから、それで無罪主張してシャバにいたいと願ったのだろうかとあとで思いました。ガラをかっさらわれたりしなければなんとかなる、みたいな。

(2021/6/8)