笹倉明じいさんの直木賞受賞作『遠い国からの殺人者』に出てくる作家の著書ということで読みました。訳者あとがきによると、1917生まれで、1930年代から文筆業のみちに入った作者が、1961年に初めて発表した長編小説で、次の長編小説"Cave and Shadows"が1983年に発表されるまで「唯一の」長編小説だったとか。そして、著者の代表作として後世に残るのはおそらく本作であろうと、1988年の邦訳時点で訳者は予言してます。

The Woman Who Had Two Navels - Wikipedia

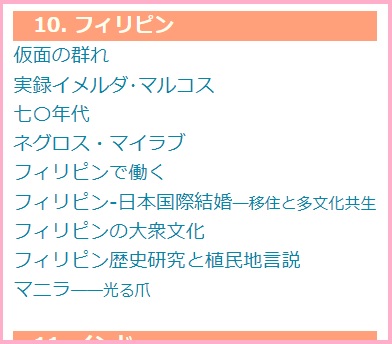

なんですけど、なぜか、版元めこん公式にこの本は載ってません。習近平政権による言論封殺とは関係ないと思います。狭い業界内で何かあったとしても、業界外の私は知るよしもなし。

http://www.mekong-publishing.com/index.htm#11

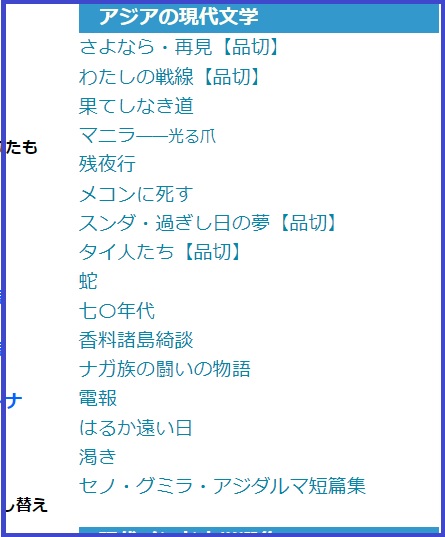

http://www.mekong-publishing.com/index.htm#19

でもこの本は、STAP細胞ふうに言うと、あります。

二つのヘソを持った女 (めこん): 1988|書誌詳細|国立国会図書館サーチ

訳者あとがきから読み始めたのですが、下記の箇所にいきなり唸りました。

頁371

「日本占領時代は盛んに『フィリピンよ、アジアへ還れ』というようなことをいっていたが、歴史で見る限り、アジアの大国がフィリピンに興味を示したことはなかった。仏教も道教も、儒教も、ヒンズー教も、このアジアの西の端にある島々に伝来しなかったではないか。われわれは孤児だった。最初にフィリピンに熱情的な関心を示したのがスペインだったのだ」

(1) スペインやアメリカから見ると西の端なんだろうなあ、私から見ると東端ですが。(2) ここでホワキンは注意深く、イスラム教を外しているわけで、南部ミンダナオにはボルネオから北上したムスリムが到達し、戦後もモロ解放戦線のように、イスラム教徒の分離独立運動と武力行動があったことを、意図的にスルーしているように見えます。ホアキンはルソンというかマニラっ子だそうですが、前川健一の初期エッセーに出てくる、ネグロスだかミンダナオに行って、南の料理は辛くて食えねえ、なんで北のように甘い味付けが出来ないんだと見下した発言をするルソン島人と同じ意識レベルなのかどうなのか。

頁121 第2章 マチョ

マニラっ子たちの流す悪意のこもった噂話の中では、南部の女たちは「体を洗わない」のだった。それにもかかわらず、フィリピンの各地域の中で、南部はマライ族、スペイン人、中国人のもっとも好ましい混血を生み出してきた地方で、第二次世界大戦直前のこの時期、マニラで評判の美人といえば、ほとんど南部からの若い女だった。

ここも痺れました。フィリピン人は、明確に、自分たちが文化的血族的に、マレー人であることを自覚してるんですね。というか、マレーとスパニッシュとチャイニーズの混血民族であることを当然の前提としている。民族というものは、移動のダイナミズムもあり、混成して新たな民族が生まれることもあると、インドのラージプート族の成り立ちなんか見て思うわけで、「フィリピン人の誕生」にもそれに近いことが言えそうだと思います。

また、フィリピンを理解するには、アジア的視座より、ラテンアメリカの延長として考えたほうがしっくりくる場合が多いとする意見も思い出しました。しかしフィリピン人はケチュア語を話し、ケツアルコアトルを信仰する人々ではないわけで、ラテンアメリカと構造は同じでも、構成要素が、スペイン人、イタリア人、黒人、アメリカ先住民ではなく、マレー人、スペイン人、中国人となると、おのずといろいろ異なってくると思いました。ラテンアメリカはココナッツミルクやタマリンドで料理を作らない。

頁11、上流階級を指して「あの国境なんかまるっきりない人たち」と登場人物が呼んでます。これは、マルチリンガルで、階級内で婚姻を重ねる欧州貴族を念頭に置いた言い方でもありますし、アジアの、華人のように、各国に適応する形で、常に越境する人々を念頭に置いてるようでもあり、あるいは帰属先が複数考えられるダブル、ユーラシアンについて言ってるやも知れず、非常に面白かったです。

カバー折。以下後報

【後報】

装幀 戸田ツトム

本書は、フィリピンを描いた小説ではありますが、舞台はフィリピンではありません。香港です。香港のフィリピン人というと、前世紀末などには、英語ができるという理由で、子守り女として雇われたフィリピン人女性が、週末の休日にセントラルの広場などに集まって縷々情報交換などしている風景がありましたが、そういう時代でなく、戦後、獨立したフィリピンを遠く眺める、海外在住フィリピン人とその子孫たちが登場人物です。そこに、母国から、「二つのヘソを持った女」(何故か過去形"HAD")とその母親がやってきて、ジャガーを乗り回す。ここで私はかなり引き込まれました。香港をマイノリティー、寄り付いたデラシネから描いた小説としても読めて、レベルが高かったからです。

フィリピンがマレー系と中国系とスパニッシュのハイブリッド、という見方を上で紹介しましたが、そのフィリピンに、じゃあ、愛国心というものがあるのかというと、やっぱりあるわけです。独立不羈を志すこころ、とでもいいましょうか。

頁369 訳者あとがき

一八九二年アンドレス・ボニファシオが、フィリピン民衆の団結と革命による独立獲得を目ざして革命秘密結社カティナプンを設立し、数年のうちに十万人を越す大結社となった。しかし一八九六年カティナプンの存在をスペイン側に発見されて、革命軍は決起した。これがフィリピン革命の発端である。カヴィテ州カウィット の市長だったエミリオ・アギナルドはその一年前にカティナプンに参加し、革命の勃発とともにその指導者となった。やがて中産階級出身のアギナルドは下層の民衆の中から出てきたボニファシオと対立して、カティナプンに代わる革命政府を樹立、ボニファシオとその弟を処刑した。一八九七年にビアク・ナ・バトで共和国の発足を宣言したものの、同年末にはスペインと和議を結び、自発的にいったん香港に亡命した。しかし一八九八年、米国の後押しを信じて帰国し、再び革命軍を指揮して勝利をおさめ、翌九九年マロロスで、フィリピン共和国が発足し、アギナルドは大統領に就任した。この間に同盟を結んでいた米国は秘かにスペインと取引し、一八九八年十二月、米西戦争を終わらせるパリ条約においてスペインはフィリピンを二千万ドルで米国に移譲、フィリピン外交団はパリでの両国の交渉に参加を許されぬまま、その頭越しに、フィリピンは米国の植民地にされてしまった。そのためフィリピン第一共和国は発足直後、再び対米戦争に立ち上がったが、米軍に敗れ、アギナルドはルソン島北部にのがれたが、一九〇〇年末には共和国の要人、将軍たちの大半は捕えられ、グアム島に流刑された。本書第五章、モンソン博士の死の直前の追想は、一九〇一年アギナルド将軍敗走の終焉、ティラード峠で米軍を迎え撃ったグレゴリオ・デル・ピラール将軍の最期をほうふつさせて悲痛きわまりない。将軍は若冠二十四歳であった。フィリピン近世史でもっともドラマティックな一こまである。

こうして一九〇一年三月アギナルド将軍とその側近は捕えられた。米軍への武力抵抗はその後も続いたが、一九〇六年に終熄し、アギナルド将軍たちは香港に亡命したのである。

こうした人々の子弟のグループが、わずか成員五名でありながら、広東人、イギリス人、シク教徒、ユーラシアン、白系ロシア人の亡命者たち、の社会の中で、固く結びあって他のグループと対抗して生きてきた。そこに、見たこともない(見て帰って来た老人が失望したのもあって、見ることへのおそれがある)母国人がヘソを二つ持って(過去形"HAD")現れるわけです。しかも五名のうち、ふたりはフィリピン人とポルトガル人(おそらくはマカオのポルトゲス)の混血という、ブラジルとアルゼンチンの混血もかくやみたいな出自で、よく考えたと思いました。

私はフィリピンの歴史知りませんで、十数年前?のフィリピンのインフラ環境の劣悪さ(電力供給量が少ないから頻繁に停電で外国工場が誘致出来ないとかそういう話)は聞いたとこがありましたが、自分たちの民族自決とか言う前の時代に、自分たちの頭越しに母国スペインから米国に売られるという歴史は、けっこうアイデンティティの形成として、むずかしいものを生んだんじゃいかと思いました。

私はフィリピンの歴史知りませんで、十数年前?のフィリピンのインフラ環境の劣悪さ(電力供給量が少ないから頻繁に停電で外国工場が誘致出来ないとかそういう話)は聞いたとこがありましたが、自分たちの民族自決とか言う前の時代に、自分たちの頭越しに母国スペインから米国に売られるという歴史は、けっこうアイデンティティの形成として、むずかしいものを生んだんじゃいかと思いました。

五人の一人はバンドマンで、その弟はカソリック教会の神父です。その教会は香港島の、競馬場ハッピーバレーと、反対側はなんだ、灣仔という名前以上の先入観は私にはないのですが、本書の時代ワンチャイは買春地区だったそうで、骨女がたくさんいたんだなあと。で、教会のまわりは野菜畑で、糞尿を撒いて育てるので、教会はうんこくさくて、日曜礼拝に行くと、信者も、体を洗って服を着替えない限り日曜礼拝サボらなかったと分かるという、その辺も実に面白かった。修練士たちは四つのグループに分かれていると書かれていて、中国系、北ベトナム系、フィリピン系、ユーラシア系だそうです。これも意外でした。一派を形成するほど、北ベトナム人が多いとは。南に比べ、早くから赤化したので、今の北ベトナム人から、ちょっとそのキリスト教の盛況ぶりは想像つかないです。しかし、アジアの旧教といえばフィリピン、のフィリピン人としてもいちもく置く勢力が北ベトナムであるというくだりは、厚木のカソリック教会の、今の神父さんがベトナム人であることを先日南林間のフィリピン人に告げた時の反応を鑑みて、成程と思うです。そういう距離感なのか、キリスト教徒同士では。

スペイン時代の良家の子女が嫁入り前に、いいなづけが来て両親と話す時、マンゴーに塩をつけて食べながらことの成り行きを伺う、頁184もよかったです。いったいに、宗主国がコロッと変わった植民地って、どれくらいあるでしょうか。インドのゴアがポルトガルからイギリスへ、東チモールがポルトガルからインドネシアへ、それから、日本がロシアから北満を、ドイツからチンタオと南洋を獲ったようなことを思い出しますが、それらは、フィリピンほど広くもないし、スペインのフィリピン支配程長くもなかった。スペインから米国へ。知識階級の親たちはスペイン語をしゃべり、子どもたちは英語をしゃべる。

訳者も、わずか一世代でこれだけの小説をと舌をまいてますが、頁187で、一九〇〇年代には、アメリカ人は木のように大きくて、樽を次々と空けるほどの大酒のみで、女たちを飲み込むという伝説があったと書かれていて、リップ・ヴァン・ウィンクルというか、ハウフ童話集に出て来る恐ろしいオランダ人ミヒェルみたいだと思いました。

stantsiya-iriya.hatenablog.com

stantsiya-iriya.hatenablog.com

それが、頁189、一九二〇年代には、シャーウッド・アンダソンを読み始めるまでになり、スペイン語文藝は、ほんの数ページとなり、さらには廃止されてゆきます。

ここで、二つのヘソを持った(過去形)女の母親だか祖母だかの物語になり、スペイン語文藝の男が死んで寡婦になった後、似たようなタイプの男と抜き差しならぬ情事にハマる場面があり、カルい~と思いました。ぱろぱろ。

これ一冊でフィリピンが分かったなんて口が裂けても言えませんが、なんともつかみどころがなかった「東南アジアのラテンアメリカ」フィリピンが、裏切られた革命の落とし子であり、南米がほとんど白人指導者によってスペインから独立したのに対し、そうはならなかった魂の流転、みたいなかんじでアウトラインをとらえたらどうだろう、くらいのことは考えました。その意味で、読めてよかったです。以上

(2021/5/2)