吐魯番の絹 (学芸書林): 1988|書誌詳細|国立国会図書館サーチ

これを読んだら、大阪中華学校で日本語を教えたこともあり、現代歌人協会訪中団として三度胡耀邦時代中国を訪れたミチウラさんの、天安門事件等に関することばが読めるかと思い、初版の1988年時点で翌年の6月4日が予測出来たなら未来人ですので、わざわざ1999年の二刷(じゅうばんしゅったいしてるとは凄い)を買ったのですが、まったく特にそういう追記はありま千円でした。学刈也。残念閔子騫。

この歌からこのタイトルになったようですが、正直、この歌は苦手です。

この句が検索で出て、なんしかこっちのほうがいいなあと思いました。

題名の歌を詠んだ時、もっちゃんのしとは実在のシルクロードのシルクを知らなくて、想像で詠んだそうで、それが、訪中時、北京で日中文化交流協会の佐藤祥子というひとが、自分の身に着けたベストを見せながら、これでしょ? と言い、そこで、幻視とリアルが結合したんだそうです。

頁200

絹のように見えながら少し織り方が粗く、パリッとした張りと光沢のある布、白地に赤、黄、グリーンの絣模様を思わせるような独特のファンタジックな図柄である。

①本書ではその布は「アチラース」と呼ばれ、「山繭の糸で織られた、日本の銘仙に似」たと形容されているのですが(頁201)現在はアトラスと呼ばれ、別にそれははっちょんが北京語っぽく変わったからってわけでもないようです。むしろ、漢字表記の〈艾特莱丝绸〉"aitelaisichou"の「テ」を「チ」と、往時の友誼賓館社会の日中友好人士が誤読してたのかもしれないとすら思いました。

https://web.tuat.ac.jp/~jica-uz/atlas/index.html

なぜかウィキペディアのウイグル語版でも英語版でも織ってるのが男性老人なのですが、新華社つうしんでも同じです。漢語版だと、おかいこをバーブシュカが煮てます。

②トルファンは、ふつう「吐魯蕃」と書くようなのですが、歌も書の題名も「吐魯番」で、くさかんむり(ツァォズトウ)はありません。

「蛮」と「蕃」はちがいますが、何か作者として考えるところがあったのでしょうか。生蕃熟蕃平埔蕃。ヤクルトの特定保健用食品「蕃爽麗茶」

今週のお題「秋の歌」

<NEW>【今週のお題】秋の歌、口ずさむ× 思わず口ずさんでしまう 今週のお題は「秋の歌」です。 皆さん、秋は好きですか? 秋になると、虫の声や、石焼き芋のトラックの歌など「秋の歌」が聞こえてきますよね。ちょっとずつ寒くなっていく中で身に沁みる、「秋の歌」をテーマに、今週はお題を募集します。「思わず口ずさんでしまう秋の歌」や「耳をすますと聞こえてくる秋の歌」など、あなたが身近に感じている秋について、ブログで教えてください。

吐魯番の絹 (学芸書林): 1988|書誌詳細|国立国会図書館サーチ

③道浦母都子サンは、ウイグルを、「ウイグル族」と書いてます。「ウイグル人」でなく「ウイグル族」 80年代の日中友好文化人士ミチウラサンがすでにそう書いているわけなので、けっこうこの問題は昔に遡れるのだなと思いました。「蕃」でなく「番」と書く人が、「ナニ人」でなく「ナニ族」と書く。番茄はトマトの漢字「蕃茄」の簡体字。

装幀 高麗隆彦 装画 松平修文 巻末に「あとがき」と「初出覚書」中国関連のエッセー五点は未発表が三点。編集部が添え文して、だいたいのエッセーは加筆済と一筆啓上。あまざけしんじょ、進上(シンジョ)は兵隊支那語。

④私は、ミチウラサンの、大阪中華学校での教え子との交流の記録も、ここに入ってると思ってたのですが、本書ではありませんでした。もっぺん、同時代ライブラリー版『無援助の抒情』で初出確認してみます。

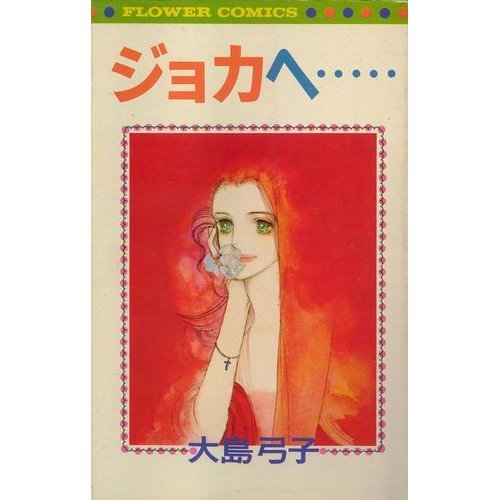

⑤本書で、付箋をしたのは、例えば、頁164。「女歌」を「おんなうた」と読むか「ジョカ」と読むかの論争の部分。島津忠夫というひとが、ミチウラサンはどのカテに入るかを書き、ミチウラサンは本書のここでアンサーしたとか。

⑥頁129。「六十年安保における樺美智子」「七十年安保における永田洋子」なるトンデモカテゴライズが登場します。安倍元首相のオジーサンが、その訃報に接して絶句した女性と、後者を並列してインカ帝国とは思う。まああと、ドメスな話題はこれだけ書けるのに、ロクヨンを書かないのは、ネトウヨ並みに内政不干渉の鉄則を貫いてるのかしら、とも。

⑥頁129。「六十年安保における樺美智子」「七十年安保における永田洋子」なるトンデモカテゴライズが登場します。安倍元首相のオジーサンが、その訃報に接して絶句した女性と、後者を並列してインカ帝国とは思う。まああと、ドメスな話題はこれだけ書けるのに、ロクヨンを書かないのは、ネトウヨ並みに内政不干渉の鉄則を貫いてるのかしら、とも。

⑦下記は、ゆきぐに金沢かどっか、北陸の地方国大に勤務してた時の歌だと思われます。

頁119

鉄パイプの群れに追わるる幻に雪の降る夜を幾度目覚むる

(略)

蒼ざめし馬にまたがり逃れゆく雪ふる夜のわが幻は

と、思ったら、山陰の松江で療養してた時代の歌だとか。神沢利子&斎藤真一の『いないいないの国へ』の馬の絵を連想しましたし、万能青年旅社の《殺死那個石家庄人》の歌詞、"一万匹脱疆的馬在她脳海中奔跑" も連想しました。"保衛她的生活,直到大厦崩塌。夜幕覆蓋華北平原,憂傷浸透她的臉"

⑧在日コリアンの歌人がふたり出ます。ひとりめは、尹政泰ユンチョンテという二世で、「強制連行(と書いてルビを「れんこう」とのみ振って四文字で読ませる)の裔なるわれに募金などせよと強いつつ冬となる街」と、歳末助け合い募金をもDISるという鬼畜ぶりで「日本の伝統詩を武器に日本を撃つ」人だったそうで、検索すると2ちゃんのレスが上位に出ます。

北韓といえばいいじゃない。あるいは小さなバイキング、北傀。

⑨もうひとりは李正子(リ、否、イ・チョンジャ)朝日歌壇の当時の常連さんで、「石つぶて受けておさなき心にも「鮮人」の意地に涙こらえき」みたいな歌や韓国人をディアスポラのユダヤ人になぞらえた歌を詠みつつ、一方で「ウリマルもウリナラも知らず血のみを証のごとく子を生みし我ら」「〈日本のおとこは恋うな〉父の掌にいくたび姉もわれも打たれて」

スパイク・リー「ジャングル・フィーバー」で、黒人サラリーマンとつきあうイタリア系女子が父と兄に折檻される場面を連想。もっとも、「日本の男はみな卑怯者弱虫と日本のおとこのみ愛して知りぬ」みたいな歌も詠んでて草。

やってるキッサ店の実名が載ってるウィキペディアも珍しいです。

⑩頁93。小栗康平「伽倻子のために」「泥の河」に関する評論。「在日朝鮮人二世の苦悩というテーマを小栗監督が引き受けきれず、彼の迷いがそのまま映像に出た」「何か不分明なもの」と書いていて、在日コリアンというテーマは内政不干渉でなくドメスなので書くし、しかしひょっとしたらこのポイントが、真言呪い返しでミチウラサンの中国に返ってゆき、それでなんもかんもデリートなのかと思ったりもしました。

⑪頁22。ミチウラサンの御母堂が、手術の失敗で、子宮と卵巣を摘出したことが書いてあります。

⑫頁213。秋瑾について。上海の魯迅記念館で彼女の写真を見てその人を知り、二年後中国再訪の折ふたたび魯迅記念館を参観したが、もうその写真は展示をとりやめていたという。ミチウラサンのデビュー時、福島泰樹というパイセンが、武田泰淳の秋瑾伝記につけた、秋瑾のあのせりふをミチウラサンに送ったが、当時ミチウラサンはそのよってくるところを知らなかったとあります。ミチウラサンは魯迅公園に行って、「チュウフォンチュウウィチョウシアレン!」「秋風秋雨愁殺人!」と北京語でくちづさんでみるのですが、その正確なはっちょんは、大阪中華学校とも無縁ではあるまいと思いました。以上