1950年代、世田谷区奥沢から三茶にかけてを舞台に、ロンドン帰りのスリランカ人画家デウェンドラサン දෙවොන්දරා සන්(38歳でしたか)と、近くのバー勤めの女性典子サン නොරිකෝ සන්(21歳だったか23歳だったか)のふたりの、恋と別れの物語です。スリランカでは記録的なベストセラーとなり、この作品がもとでシンハラ文藝界がまっぷたつに割れる大論争と不毛なDISり合いが始まり、一時シンハラ文学はペンペン草一本生えないほど荒廃したとか。

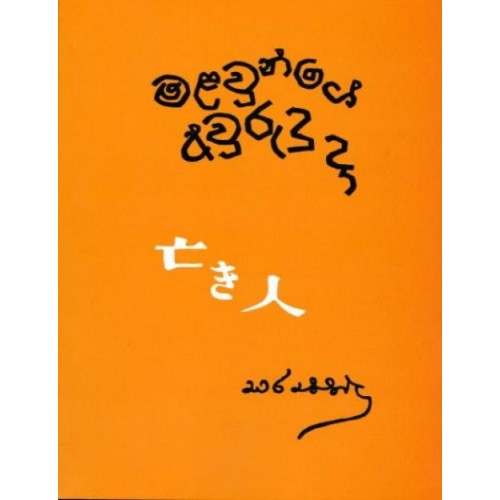

Malawunge Awurudu da - මළවුන්ගේ අවුරුදු දා

右はシンハラ語版マラウンゲ・アウルドゥダの表紙。前編『亡き人』はシンハラ人画家デウェンドラサンのひとり語りですが、続編『お命日』は典子サンの独白です。デウェンドラサンが美化した世界がすべて裏返る。男の身勝手を糾弾する「待たされた女」の呪詛。同時に、なぜスリランカ人男性のサラッチャンドラサンが、50年代適齢期邦人女性のこころのうち(釣り合いのとれる男のほとんどが戦地に行って戦死した)を、かくも的確に描き出せたのか。驚嘆せざるを得ません。

右はシンハラ語版マラウンゲ・アウルドゥダの表紙。前編『亡き人』はシンハラ人画家デウェンドラサンのひとり語りですが、続編『お命日』は典子サンの独白です。デウェンドラサンが美化した世界がすべて裏返る。男の身勝手を糾弾する「待たされた女」の呪詛。同時に、なぜスリランカ人男性のサラッチャンドラサンが、50年代適齢期邦人女性のこころのうち(釣り合いのとれる男のほとんどが戦地に行って戦死した)を、かくも的確に描き出せたのか。驚嘆せざるを得ません。

第二部の中ほど、頁152で、姪っ子かなんかがせがんでデウェンドラサンから聞かせてもらった、インドのカーストにまつわる悲恋の話が出ます。ネタバレというか、私個人の推測でいうと、本作のオチ(アンハッピーエンド)は、外国人がカースト最下層になるスリランカの御国事情をついに最後まで主人公デウェンドラサンが乗り越えられなかったがゆえに起こったことではないでしょうか。典子さんに自分の家族や親戚を写真などで紹介する場面もなく、家族や親戚に典子さんの存在を伝える描写もなく。

そもそもカーストを否定するところから始まったはずの仏教を信仰する国スリランカに、なぜカーストがあるのでしょうか。庄野護サン『スリランカ学の冒険』で、スリランカについて百冊嫁(論文含む)と言われたので読んだ本の中には、仏教国スリランカのカースト、多数派仏教徒民族シンハラ人社会のカーストは「スリランカ最大のタブー」と書いてる本まであるほどです。これがあるから、タイやラオス、ミャンマーといった他テラワーダ仏教国より始祖の地に近いはずのスリランカが???ということになる。

外国人云々でいうと、スリランカにはポルトガル時代オランダ時代に居ついた人々の子孫、バーガーと呼ばれる人たちもおり、英国時代に逆上陸したマレー系の人たちもいます。少数民族でもっとも数の多いタミル人は英国時代離間政策で官吏に多く登用されたため、シンハラ人とは対立を宗主国から運命づけられた仲なのですが、それ以外にもいろいろいるんだから、そんなにこだわってるとも思えない、はずなのですが、どうもシンハラナショナリズムはそんな簡単ではないらしく。

インド=アーリア語族という超有名なアレにのっとって、シンハラ人は自らをアーリア人直系子孫と見做しているそうです。色の黒さはおいといてですが、それに対しタミル人はドラヴィダ系で、ドラヴィダ系はアングロサクソンではない、「土人」的扱いになるんだとか。で、タミル人は大陸インドにまたがって棲息していますが、シンハラ人は大陸インドにはいません。スリランカにしかいない。シンハラ人はスリランカが沈没したら行くところがないんです。大和民族もまた然り。

そういう事情があるシンハラ人デウェンドラサンの目に、純粋オリエンタル典子さんはどう映っているか。(大野晋サンが日本語のルーツをタミル語に求めるのはもっとあとの話)

頁81

「そうですか? 私少しも知りませんでした。勿論私たちの方を見ますがね。そして彼等は私たちのことを何か話すでしょうね。でも別に不思議な事でもないでしょう? 何か悪口を言っているとは思いませんが…」

「どうしてそんな事が言えるのですか? デウェンドラさんは言葉がよく通じないからでしょう。 話している内容が聞こえないから。私、嫌というほど聞いています」

「一体どんなことを言っているのですか?」

「酷いことを言っています。デウェンドラさん御存知じゃないわ。そんな汚い言葉を」

「構わないから話して御覧、どんな事でも知っていればいいと今、言ったばかりでしょう」

「あの日のこと覚えていらっしゃる? 二人で井之頭公園に行った時、あの玉川上水の用水路の 近くに居たでしょう。太宰治が自殺したところ? あそこを見て帰る途中、覚えていらっしゃるかどうか知りませんが、後の方で地面に腰を下ろしていた二人の男性。笑いながら私に“パンパン”と言ったのよ!パンパンと言うのはね・・・戦後進駐軍を相手にした商売女のこと。私それを聞いてとても心が痛んだわ」

「 そのような卑しい人間は何処にでもいますよ。そんな事でそれ程くよくよしていられますか・・・」

「あの日、明治公園を散歩している時も、単車で通り過ぎた男性たちが、私をからかったのよ。 何処へ行っても人の目から逃れられないわ。こちらを見てコソコソと何かを話しているのよ……。(略

ウィッキーサン*1が若い頃、連れ合いと銀ブラかなんかしてると、テキヤがダッコちゃん人形*2を持ってきてウィッキーサンの二の腕につけて、ホラ、ホラ、と大爆笑したことがあるそうです。ウィッキーサンの回想で読んだ。なんちゅうか、そんな感じだったんでしょうか。下記は、典子さんがイヤリングをもらって喜んで目を輝かせたというデウェンドラサンの記述のネガポジ反転。

頁219

その次の週、私たちは鎌倉まで足を運んだ。しかしそれは日光の旅ほど、静寂なものではなかった。神社に向かう細い道の両側の店に陳列してある貝殻細工に、彼の心は奪われていたかのようである。次から次へ手にした品で彼の心は揺れ動いていた。

「貝殻でこんなに美しい細工が出来るとは、これまで思ってもみませんでした。これほど見事な 細工を施せる民族は他に居るとは考えられませんね…」と話しながら、彼は私の方を満足な眼で 見込めた。貝殻細工の中でも特に彼の眼を引き付けたのは貝殻で作った耳飾りや首飾りであった。 彼は一つ一つ手に取り私に見せては、見事な仕上がりだとしきりに誉めてみせた。私たちなら普通そうした装飾品は身につけない。女性の中には縁日にこうしたお洒落を楽しむものが居ないとは限らない。しかし女性の耳や襟元に飾られた姿を私は見た事がない。

ほら貝の型をあしらい純白の二枚貝で作られた一組の耳飾りを彼は選ぶと、耳に付けるように

促した。

「とんでもないわ、私のこの酸い顔にイヤリングなんて、ますます見られなくなるわ」と言いながら私はそれを拒んだ。

「構わないからちょっと付けてみなさい。典子さんの丸顔にはこのような細長いイヤリングがびったり映えるから・・・」

私は冗談半分に耳飾りをつけ鏡に顔を照らした。

「私、日頃こんな飾り物を付けることなんかないのよ、私の顔、まるでお化けみたいね」

彼は角度を変えながら私の顔に似合うかどうか確かめていた。彼の眼が優しく輝いていた。 「私このイヤリング、典子さんに差し上げます。お土産に。鎌倉旅行を思い出して頂くのに」

私はその時、はっきり断わろうとした。心に羞恥心のような、一種の身震いを感じた。彼から このようなプレゼントを受けることは好ましくないと思った。それらは決して高価な装飾品ではない。しかし何の為、今、彼は私にそれをプレゼントをしようとするのか? こうした装飾品を身に付けるような幸福な日が私にいつ訪れて来るとでも言うのか?

それから彼は同じ種類の貝細工である首飾りや腕輪を買うとみんな私に渡した。私はかつてこのような装身具で身を飾りつけた記憶がない。母が私に作ってくれた首飾りなどの一式を父が私に呉れた。しかしそれを身に付ける機会に私はまだ恵まれていなかった。兄の結婚話が持ち上がっていた頃、式場にそれをつけて列席しようと私は考えていた。しかし結婚式を控えた、ある日のこと、兄はその一式を私に貸して欲しいと頼んだ。私は何気無く兄に渡した。私はひょっとすれば知恵子さんが外出するのに必要なのだろうと思ったからである。しかし兄はそれを私に返そうとはしなかった。私も敢えて催促せずにいた。結婚式の式場、知恵子さんがその一式で装う姿を私は見た。今日に至るまで返してもらってはいない。

このプレイはさらに続きます。

頁221

ある日、買ってくれた装身真を身に付けてみなさいと彼は注文した。私がそれらを身につけ 終えると、兄から借りて来たカメラで彼は晴れ姿を写真に収めた。彼は私にそうした着飾りをさ せ麗しい乙女のように見せ掛けようとしたからである。しかし私は童顔である。どれほど奇麗に装っても私は美しい女性に変身できる訳がない。彼は自分の世界に描いた天女の姿に私を準えて、 理想の人間として造り上げているに違いない。しかし彼の思い通りの女性にこの私は一歩でも近づけるのだろうか? それは自分で一番よく知っているつもりである。自分の写真ですら身近に 置いておくのは嫌である。彼のこうした行動が私の心にこれまでなかった自負心を植え付けないとも言い切れない。その時、自分はなんと言って思い煩うであろうか?

(略)

私は家に帰るとその装身具を箱にこっそりと仕舞い込んだ。私の留守中に知恵子さんが私の持 物を勝手に探し回るに違いないと、乗っていたからである。彼女をいつもこのような冷淡な態度 で見做すのはよくないと思った。しかし、だからと言って外に為す術もなかった。

頁226、デウェンドラサン再来日の際には、典子サンの兄は部屋の畳を入れ替えるほど気を使い、歓迎します。なんでそんなと思いました。ドルで部屋代もらってたのでしょうか。

頁252

デウェンドラさんと彼の国に行けば彼の足手まといにならない様に私はその日を境に心の準備 を始めたのである。あと二、三ヶ月もすれば訪れる夏に備え、浴衣を数枚縫っておこうと私は考 えた。その代わり冬物はいっさい買わずに済まそうと決めた。家庭用品として日本からどんなも のを持参すればいいか、デウェンドラさんに尋ねた。ともかくあと七、八ヶ月働き、気を配って お金を少々貯金し、私の身廻品や家に欲しい必需品の全てを買おうと考えていた。私が特に買い たいと思っていたのは洗濯機であった。そのようなものがあれば身体の疲労がどれだけ少なくて 済むか、私は洗濯する度に幾度となく感じていたものである。そうした品物は自分の国ではとて も値が張ると彼は言った。私が使うミシンも持って行こうと思った。現在知恵子が使っているミ シンを返して買わねばならない。何故ならそれは姉が私に呉れたものだから。

そのような話をするだけで、どんなに気分が浮き浮きしたことか? 私はいい面ばかりに眼を向けた。年が若いので私がどんな状況におかれても慣れる筈だと姉は兼ね兼ね言っていた。そし て彼女はいつも私を勇気付け話すのだった。彼女のみならず四ッ谷の加藤おばさんも私を励まし てくれた。

「行きなさい。典子ちゃん。その国に行ける機会があるなら一緒に行って・・・。二人が幸福になれ るなら何事も怖れる心配なんかいらないのだよ」と彼女は言った。私の女友達にこの話を聞かせた。私の幸せに彼女たちまで陶酔した。私は他の誰からも嫉まれる担の幸福者だと口々に言った。彼女たちの大半は現在嫁いでいて、幸福だが変化に乏しく、 経済的にも苦しい人生を歩んでいた。彼女たちが得られる娯楽の機会は極めて少なかった。レスト ランで食事をしたり、映画を見に出掛けることは彼女たちにとって稀なことだった。節約しなが ら毎月の出費をどうにか遣り繰りしていた。彼女たちが暮らしていたのは一部屋しかない家だっ た。部屋を暖房するガスストーブも持っていたのはそのうち数人に過ぎなかった。たとえガスス トーブがあったにせよ、使えば出費が嵩むので、出来るかぎり節約するよう気を配らねばならな い程だった。冬場に必要な暖かい冬着を買うにも彼女たちは満足なお金がなかった。

しかし私が行くのは南の暖かい国である。そこには冬などない。永遠の春がある。私は寒さが 大嫌いだ。私は寒さに堪えられない。夏どれだけ暑くても私はさほど身に応えたことはない。い つも冬になると、春が訪れる前に私は死んでしまいそうだと思う。持病が再発するのではないかと始終気を揉みながらその時期を過ごす有様である。

こんな話をしていると私は浮き浮きしてくるというのに、デウェンドラさんはその逆である。 私の気持ちが高揚するにつれ、彼の心は打ち沈んでいくように感じる。彼は先の事まで全く考えたくない様子であった。

「将来どうなるか、分かったものじゃありません。この先あれやこれや・・・何が起こるか、なんと も言えないですから。それらは成るように任せる以外、そんなにたわいない空想に耽けるのはよ くありませんよ・・・」と彼は言った。

四ツ谷の加藤おばさんすばらしい。そしてデウェンドラサンは、自国の電力事情、停電などを典子サンに話してないと思いました。

頁279

彼は私を励ますような手紙を寄越して来た。

「習い始めた生け花を辞めてしまってはいけません。私、ここで探してみました。当地で生け 花教室を開けば多勢の人々が来るでしょう。此処にお見えになれば、典子さんはあれこれいろ いろな機会に恵まれる筈です。一人ぼっちで居るところへ、そのような仕事が見付かれば、い いのじゃないでしょうか?? 私の収入以外にお金が少しでも入れば役立ちますね。私の両親と 同居するよりたとえ小さな家でも貸りて住めば、理想的じゃないでしょうか? 当地は水道や 電気のある家はとても家賃が高いのですが・・・。せめても典子さんの住み慣れた生活環境をつくっ てあげたいのです。もちろん至れり尽くせりという訳にはゆきませんが・・・」 極めて稀なことですが、日によって先生は私の生け花を誉めてくれる。こんな時私は家に帰って同じようにもう一度花や添え木を花器に生け直し、食堂の片隅にある棚の上に飾る。生けたば かりの生け花の姿を見詰めていると俄かに深い悲しみが込み上げて来る。二、三日棚の上に飾っ ていても一言の誉め言葉でさえ知恵子は口にしない。彼女は見て見ぬ振りで、いつもそっぽを向 いて通りすぎる。デウェジドラさんが居たならば、彼は私の力量を認めてくれるに違いない。私 はこの悲しみに堪え切れず部屋に戻って手紙を書く。

「一刻も早く私たちが再会出来るよう準備して下さい。貴方が帰国され早や四、五ヶ月も経ち、 夏は過ぎ今や秋も半ば終わりを告げようとしております。もうすぐ冬が訪れて参ります。今の 時節は最も忙しい季節なのです。人々の心は物寂しさに包まれ、木々の葉さえも空を舞い散っ ていきます。一晩中コオロギが鳴いています。この冬どうして私は越せばいいものか思案に明(略

この後くらいから、典子サンはだんだん本格的にキレだします。

頁300

(略)私の感情は俄かに発生した疾風 の如く再び三度大きく荒れ狂った。デウェンドラさんの薄情さを思い知らされた。彼に対する憎 悪が、止め処も無く込み上げてきた。彼の顔すら見たくなかった。彼の笑顔や落着いた物腰、そ の全てが内に潜む歪んだ根性を包み隠すため、彼が繕った表情なのだと私は思えた。この国の事情を知るため、彼は私を道具としているのだ。あと一ヶ月もしない内に彼は私を置き去り、自己 の名声を追い求め他の諸国へと旅立っていく。この国を一歩離れた途端、彼にとって私の存在は 不必要以外の何物でもない。彼が自殺を図った状況ですら、虚偽の行為に思えてならなかった。 本当に自殺する意志が彼にあったなら、それを誤りなく実行に移すに当たり、障害となるものは 何一つなかった筈である。自己に対し、あれほど執着心のある彼のような人間は決して自分の生 命を自分の手で死に追い遣れないものである。彼があの芝居を演じたのは、私の同情を引き付け 私を操るためであったのだ。私が自分の思い通りに出来る軟弱な女性であることを、彼は充分見抜いての事である。

その時どうしてまた、そのような考えが頭を擦げたのか、私自身が解せない。こうした彼との交際をこれ以上我慢仕切れないとすら感じた。更にこうした考えを連想するだけで苦しむのは私である。早く家に帰って、この一日を休養した方がましだと思った。それ故彼と言葉も交わさず 外に飛び出そうとした。

デウェンドラさんは私を部屋から出さないように通路を塞いだ。私は彼の顔を直視した 。そこ に浮かんだかな笑みは、私を辱めているように思えた。彼は明らかに私を嘲笑している。私の人生の難題は、彼には笑いの後にすぎない。私の心は急に片意地になった。怒りで頭が燃えて くる。私を自分の玩具代わりにするような履を彼に決して与えてはならない。私は彼を横に押し のけ、戸口に向かった。私に彼以上の力があることを、その時初めて私は知った。しかし彼 の頭の回転は実に素早い。彼はすぐ戸口の錠前をおとし、鍵を手に収めてしまった。私は彼の方に跳ね、彼の手からその鍵を腕ぎ取ろうとした。それがあと少しで私の手に触れるというところで、彼は俄かに力を緩めた。

「分かりましたよ、私が戸を開けてあげますから、そんなに出て行きたいなら・・・。どうしたのですか、気が狂ったみたいに?」と彼は言った。 「ええ、私、気が変なのよ! びっくりする事もないでしょう、そんなこと!」

「どうしたのですか、あの溝口さんと少しぐらい挨拶をしてもいいのに、全然出て来ないなんて ……。あの方なんと思ったか・・・しれませんよ」

「私を何処の何様と紹介するつもりですか? 客を接待する女中さんとでも? 溝口さんなら先 生よ。私は? 私の立場は一体どうなの? 私どうしてお客さんに顔を向ければいいのよ?」

彼の表情が見る見る内に豹変していった。そして何一つ夢も希望も持てない人間の如く、自乗っ ばちになっている彼の姿が、ありありと顔に滲み出ていた。彼は戸を開け、私をやっと外に通してくれた。

私はそれから数日間、デウェンドラさんに会うのを控えた。これを機に全ての縁が切れるので あればいいのにとすら、私は真剣に思った。その決意を胸に刻み込み暫く一人で過ごしていた。

続く。

頁304

デウェンドラさんが日本をいよいよ離れる前の日の夕方、私は気が触れたかのように見境も無 く振る舞ったに違いない。ただ記憶に残っているのは、私が度を越すお酒を飲み、あれこれ喋り 捲っ たことだけである。

「貴方はそれじゃ行くのね? 明日行くのね。それじゃ明日はもう貴方は居なくなるのね。貴方 が居らっしゃるのは今日だけなのね。今日一日が暮れれば明日が来るのね。今日も明日も変わり はないわ! 今日は二人揃っているのに。明日は私一人になるのね。一体どこが変わるのかしら ? 今日みたいに明日も皆、皆、眼を覚まし、食事をし、お茶を飲むのよね。お仕事にも出掛けるわ。お話もするわ。私も同じことを繰り返すのよ。それなのにね・・・私は一人ぼっちなのよ!貴方が居なくなるんだわ・・・」

彼はひと言も語らず、私の方を茫然と見詰めていた姿を覚えている。彼は私の苦しみを促えた。

しかし「じゃ・・・・・行かないよ」とは口にしなかった。「私また戻って来ますから」とだけ言った。 しかしそれは余りにも弱々しい言葉に過ぎなかった。彼ですらその言葉を信じていたか疑わしい。

デウェンドラサンはシンハラ語で小説を書き出します。

頁343

「日本はなんて素晴らしい国なんでしょうね。私がここに居られるならいつまでも・・・」と彼は呟いた。

「私も同じよ。今だって。是非そう決心して! 私達こんなに贅沢しなくても、細々と生活していくことは出来るわ。二人が寄り添って生活出来るなら、他のことなんかどうでもいいわ。少し ぐらい苦しい思いをしたって」と私は言った。

「でもそんな生活をするぐらいなら・・この国で? こうした素晴らしいお店へ偶にしか来られな いなら生きていても無駄でしょう」と彼は問い返すのであった。

私との心の通いより、彼が必要としていたのは、この日本で味わえる様々な感動であるのかと、私 は考えた。それらを得られなければ、彼はこの私まで嫌気がさすのではないだろうか、私が存 在しなくても、感動が得られるなら彼は満足に達するのであろうか?

典子サンのロックな人生は続き、デウェンドラサンのそれは停止します。何度読んでも前編後編の豹変、卓袱台返しは素晴らしい。私たちはコンビニのスリランカ人店員の何割が本書を読んだうえで私たちを接客しているか、知っているのでしょうか。90年代長野県などに嫁いだ農家のスリランカ人嫁が本書を読んでいたかどうか、宿六たちは知っていたのでしょうか。そも本書の存在がまだまだ日本で知られていない。シギリヤでゲストハウスを営む邦人女性起業家、スリランカコーヒーを復活させた邦人農業指導者、ハイジャック犯との交流を経てスリランカ社会を学ぶようになった元商社マン、彼らは本書を知っているのでしょうか。(三名中一名は知ってそう)本書の存在が日本でもっともっと知られることを望みます。

下は、典子サンとデウェンドラサンのシンハラ語表記を調べた時に出て来たブログ。写真の説明は一切ナシ。サラッチャンドラサン滞日時に撮った女性とのツーショット、なのかなあ。確かに本書の頃、1950年代の風俗っぽいですが。

以上