庄野護サンの『国際協力のフィールドワーク』に出てきた本。スリランカのシリワルダナサンという人が出てくるので読んだ、わけですが、シリワルダナサンという人が誰なのかもうとうに忘れ去っており、角膜を邦人に寄付した初代大統領ジャヤワルダナサンとごっちゃにしてました。『国際協力のフィールドワーク』を読み返せばいいのですが、もう返却したし。本書には1991年12月に住宅開発局長だったシリワルダナサンという人が出て来て、近年のスリランカ関係ニュースにはマヒンダ・シリワルダナ財務次官という人が出るので、出世したのか家族か別人かの三択だろうなあと思ってます。

今年11月にシリワルダナ・スダッスという中古車販売業のスリランカ人(たぶんシンハラ人)が自動車窃盗110台被害額一億円で逮捕されてますが(本人は否認)たぶん別人です。

本書はスリランカ関係書籍41冊目ということになるのですが、アジアのあっちゃこっちゃに話が飛んでいて、スリランカに特化した本ではないです。しかし、作者の中村尚司サンという方は、一時期かなりバリバリスリランカの人でした。අනුලා විජයරත්න මැණිකේという人の本を共訳して、『わたしのスリランカ』という滞在記を書いた中村禮子サンのパートナーでした。

stantsiya-iriya.hatenablog.com

stantsiya-iriya.hatenablog.com

中村禮子サンのエッセーに出てくる尚司サンはカタブツで、研究だか国際関係業務のためスリランカに渡って日夜研究だか業務にいそしんでるアカデミックもしくは官僚的な人物のイメージでしたが、本書で見る尚司サンはメガネで我が強そうで、しかも喉頭がんになって声帯摘出したので、話が聞き取りづらい人になっていたのだが、それでも人徳でいろんな在日アジア人が援助を求めて集まってきて、龍谷大学のセンセイらしいのですが、てんてこまいで首が回らない感じでした。ぜんぜんちがう。

ウィキペディアを見ると本書の1990年バブル前後の喉頭がんもなんのそので現在もご存命のようで、今年にはお弟子さんが、尚司サンの師匠筋の鶴見良行サンのナマコの眼までさかのぼってるんだかどうなんだかみたいな本も上梓してるようです。

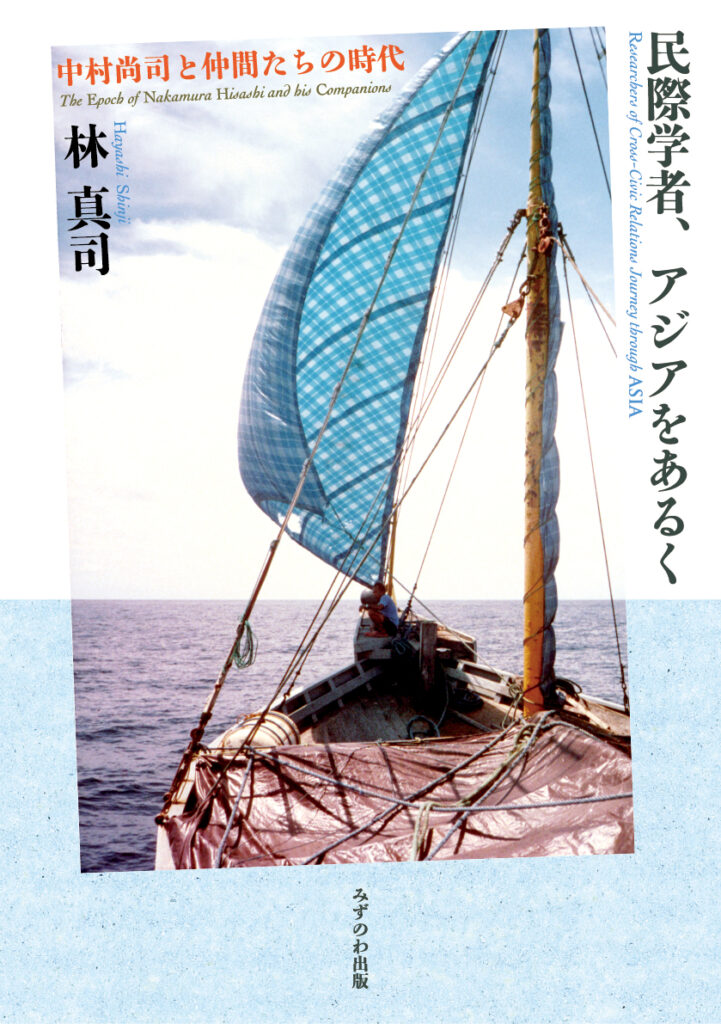

右は、林真司『民際学者、アジアをあるく 中村尚司と仲間たちの時代』の表紙。ウジュンパンダン出港のアラフラ海航海の写真で、立教大学所蔵だとか。このように、スリランカだけでなくいろんなところに顔を出していた、スペシャリストでなくユーティリティ・プレーヤーだったようです。

右は、林真司『民際学者、アジアをあるく 中村尚司と仲間たちの時代』の表紙。ウジュンパンダン出港のアラフラ海航海の写真で、立教大学所蔵だとか。このように、スリランカだけでなくいろんなところに顔を出していた、スペシャリストでなくユーティリティ・プレーヤーだったようです。

私は岩波新書を読んでいて、「民際学」って英語でいうとなんだろう、日本でだけ提唱したドメスな呼称のわけはないだろうから、アジア各国や欧米にプレゼンターとして提唱出来るだけの英語呼称も当然持ってるんだろうと思いましたが、見つけられませんでした。にしゃんたサンとかも龍谷大時代の尚司サンのお弟子さんらしいので、にしゃんたサンに聞けばスラスラ英語で民際学の説明が出来ると思われるのですが、それにしても見つからない。周防大島の出版社から出ているお弟子さんの本の英題は菊地利奈という人が手掛けたそうで(著者の林真司サンの仕事ではない)"Researchers of Cross-Civic Relations"「市民間を横断する関係性の調査者」みたいな英語を置いてるのですが、小難しく考えすぎではないかと思いました。

要するに「国際学」"International Studies"がまずあって、それの反意語で「民際学」なる造語をデッチ挙げたのであろうし、なぜ国際学がイヤかというと「国」ナショナルという単語が入っているからだろうと推察したので、「民」際学なら、"Inter-People Studies"でいいじゃないと私は思いました。インターナショナルではなくインターピープル。たぶんそのスローガンだけ英語で提唱しても、パトリック・ハーランがなんとか理解出来るかどうかのレベルだと思うのですが、(デーブ・スペクターにそんな英語の語学力を求めても無理だと思います)どうせ洒落なんだからそれでいいだろう的な。

この三○年余り,東南アジア各国やインド,スリランカなどを歩き,また在日外国人の権利のためにも奔走してきた著者が,各地で出会った庶民の生活や労働の実情を通して,ますます深まる日本との結びつきを報告.民族紛争や経済開発の下で,たくましく生きる人びとの精神世界をもていねいに描きながら,「本当の豊かさとは?」と問いかける.

左は論創社から出た尚司サンの、スリランカでの研究成果物的著書。経済研究所から経済学部の勤務のはずですが、やってたことは歴史経済学みたいなことだったのかな。こういうことばっかりやってた人と、人権問題その他でちょいちょい在日外国人に泣きつかれて往生したり、おもしろそうだと思ったらひょいひょいいろんな国にフットワーク軽く行く人とのイメージのすりあわせが、むずかしいです。でもたぶんそんな人。

左は論創社から出た尚司サンの、スリランカでの研究成果物的著書。経済研究所から経済学部の勤務のはずですが、やってたことは歴史経済学みたいなことだったのかな。こういうことばっかりやってた人と、人権問題その他でちょいちょい在日外国人に泣きつかれて往生したり、おもしろそうだと思ったらひょいひょいいろんな国にフットワーク軽く行く人とのイメージのすりあわせが、むずかしいです。でもたぶんそんな人。

帆掛け船の表紙のみずのわ出版の本に庄野護サンが出てくるかどうか分かりませんが、同じ岩波新書から『在日外国人』という本を出している田中宏サンは尚司サンの盟友なのか、出て来るようです。私も田中宏サンの岩波新書にはおおいに感銘を受けた、と書きかけて、いや、ちがう、自分が感銘を受けたのは福岡安則サンの新書じゃよ、たぶん、と思い直しました。確か、在日コリアンや中国残留孤児家族が帰化申請する際は「日本人らしい苗字・名前」になることに特に疑問を抱かず、「日本人になるんだから」と変更していたのに、ベトナム難民が帰化申請に際して、「日本国籍をとっても私はベトナム人です。なぜベトナム人固有の姓名を捨てなければならないのか」と裁判で訴えてその主張が通ったことが黒船になった、などの記述は現在でも色褪せないと思う。創氏改名と何の関係もない戦後来日ニューカマーの韓国人が通名を持ちたがったり、中国人が日本国籍をとって苗字だけ日本固有のものに変えて、しかし名前はキラキラネームが通るんだからという理由で北京語のピンイン読みをそのまま通してる、というようなカオス状況は、そもそものルールをベトナム難民の帰化裁判の時に周知徹底させなかったツケでしかないと私は思ってます。民族と国籍は異なるのに、異民族にも大和民族の姓名をつけて同化出来ると思い込んでたおめでたさ・あさはかさがいいように利用されまくった結果。と、いうような内容を、田中宏サンの本でなく、福岡安則サンの本で読んだと思ってるのですが、レビューを見てるとかなり自信がないです。

…話を戻すと、喉頭がんで入院した尚司サンは、経済学が想定する人間は経済活動を前提としたホモ・エコノミクスだけで、被扶養家族の学童児童、禁治産者、入院患者、介護老人などは含まれないが、それでどうして総体的な人間活動の経済性を合理的に説明出来るのか、と書いてます。頁15。

口頭がんと闘いながら尚司サンが絡んだのは、農村花嫁の件です。シリワルダナサン以外のスリランカ関係箇所として、そういえば一時期スリランカからの農村花嫁もマスコミを賑わしてたな、と思うその記述が、本書第一章にまとめて出ます。41冊目にして、初めてスリランカ花嫁のことが書いてある本に巡り合った。

右の写真は頁17。「婚姻登記官の副業事務所がある、コロンボ市内のビル(1989年9月)」とのこと。いちばん左の看板は切れているのでグーグルが文章として認識してくれなかったのですが、それ以外の、色褪せてない文字は下記です。

右の写真は頁17。「婚姻登記官の副業事務所がある、コロンボ市内のビル(1989年9月)」とのこと。いちばん左の看板は切れているのでグーグルが文章として認識してくれなかったのですが、それ以外の、色褪せてない文字は下記です。

Ananda

ART PRINTS PICTURE FRAMING A SPECIALITY

ආනන්ද

පොත් හල

කොක්කඟරාහපින්තූර රාමු කරන්නෝ

ANANDA

JVC VIDEO AUDIO SONIC VIDEO CASSETTE OCEAN SONICS

Mca COLOR SERVICE

LOMO Kodak Fuji Agfa

GALLE ROAD WELLAWATHAENTERPRISES

PASSANGER VAN FOR WIDE

婚姻登記官の副業事務所とおぼしき看板は分かりません。アーナンダという写真屋さんのシンハラ文字も、「ආනන්ද」がアーナンダ*1、「පොත් හල」は「書店」、「කොක්කඟරාහපින්තූර රාමු කරන්නෝ」は「フォトフレーマー」だとグーグルレンズが翻訳してくれました。エンタープライズとだけ見えるお店がよく分かりません。硝子戸の貼り紙、パッセンジャー・ヴァン・フォー・ワイドの意味を見ると自動車改造業なのかと思っちゃいましたが、そういうお店には全然見えない。送迎バンはゆったりサイズなので巨体の御仁もらくらくですよと言いたいのかな。

ただ、"GALLE ROAD WELLAWATHA"と地名が特定出来る表記が読めましたので、ガレロードという道とウェラワッタという地区の交差点のようです。

[http://:title]上のストビュー右側の建物が、それっぽいかなあと思います。交差点の四つ角を見渡した結果。左の建物は、バラックだったようで、取り壊されたのかな。奥に近代的な建物が見え、木立の先は公衆便所です。2015年のストビューも見れるので、それで見ると、ここかなあという思いが強くなります。当時ここに来たことのあるスリランカ人に見てもらえば秒で分かることなんでしょうが…

本書によると、なぜフィリピンとスリランカが花嫁輸出の両巨頭なのかについて、両国とも産油国へのカジテツ輸出国でもあるので、花嫁の輸出も整備されてるだろうとの思い込みが関係者にあったからだとしてます。頁23。ここには、正体不明の「業界の消息通」が登場し、ビルマ中部の女性をほんとは供給したいと言っていたとあります。私も同様の発言をするブローカーには会ったことがあり、「すれてない、日本人と共通するような奥ゆかしさを持つミャンマーのお嬢さんを日本の殿方に紹介したい」と熱弁を振るってましたが、齋藤飛鳥や森崎ウィンサンがこういう人にあったらどういう顔をするだろうか、くらいしか考えることはありません。

尚司サンは長野県青木村の集団スリランカ嫁に関して「巻き込まれていった私の立ち場」と書いていたり、主要人物で訴訟を起こした女性を「ブリヤーニ」という仮名で書いていたりして、ブリヤーニはビリヤニのことですからてきとうで、なんか腰が引けてる… と思いました。それでもこの件は、裁判相手の東信結婚相談所所長の意見ばかり鵜吞みにした報道もあったようですから、まだ岩波新書の本書のがましな記述なのでしょう。本書によると、「東信結婚相談所」という組織が青木村とスリランカ両方からの信があつく、それで結婚紹介以外にも現地と長野県に職場斡旋の研修先工場までこさえて、バンバンスリランカから女性を渡航させたので、それで特異点的に長野県にスリランカ人農村花嫁がまとまった単位で現出したんだそうです。

私は禮子サンの著書を先に読んでいたので、尚司サンにシンハラ語能力があることは丸わかりでしたが、岩波新書で尚司サンはあまりペラペラそれを吹聴してないので、もどかしいといえばもどかしいです。工場勤務の名目で来日して、ジジイのチビ・デブ・ハゲはいやと語る女性たちの声を、もっとストレートに聞き取れていたはずなのにな。本書執筆時点では結婚相談所所長が一審敗訴、高裁へ控訴した段階で終わってるのですが、少なくともスリランカ現地側では人身売買ガーということで、あっちのテクノクラートが外聞を気にして現地工場をそのためのアジトと断定・解体処分したり、婚姻登記官も紹介所のくれるコミッションが少ないので別の業者に乗り換えたいデスというスタンスで、さらにいえば同じ女性を何度も離婚再婚させて毎回男性側から高額斡旋料をふんだくっていたようなので、農民側の信頼も地に落ちたんじゃいかと思います。それでも一時期は数十人からもう一つ桁が上?の数のスリランカ花嫁が青木村にいたということになるので、当然子どもも生まれたでしょうし、その後きれいさっぱり全員離婚で証拠隠滅というわけにもいかないと思うんですが、検索しても探し方が悪いのか、何も出ません。松井やより朝日新聞記者と、国立京都病院近くの喫茶店「クレヨン」経営者の人が出ますが、この件の全体像を書き継いでるかは分かりません。そっとしておいてほしい人たちのプライバシーもあるでしょうし。

裁判が終わっていないこともあり、かつまたスリランカ女性の駆け込み寺としてキリスト教系団体が幾つか積極的に活動を開始したことについて、キリスト教でも駆け込み「寺」なの? と見当違いの疑問を持ったことで、話はあらぬ方向に飛んで終わります。この辺は今世紀の意識高い系の人たちからすると、やっぱり前世紀の男性だなということになるのかも。

尚司サンは1965年にセイロン大学に留学したそうで、その頃から七年とか何年とかスリランカで過ごし、家族ともども何度も病院のお世話になったが、外国人の無償診療が行われているので、すべてタダだったとしています。ロンドンでもタダだったとか。頁56。で、返す刀で在日外国人の医療は~みたいなことを書いてるのですが、①アメリカでも病院行けばよかったのに。②スリランカのプランテーションのタミル人や、カーストの低いシンハラ人が病院に行っても門前払い食らわせられない確証はあるのか。と思いました。ここは、やはり仮名のブレンダサンというフィリピン人女性の高額医療を支援する運動につながっていきます。

京都の南の八幡には解体業者が多く、必然的にそこには外国人労働者も多く集まるが、人目につかないよう生活してるため、ふつうの邦人の眼に触れる機会は少ない。尚司サンはシンハラ語話者なのでちょいちょい八幡のスリランカコミュニティをDIGってみたそうですが、シンハラ人とムスリムしかいなくて、タミル人はひとりもいなかったそうです。この構図は現在では日本全国規模に拡大されているはず。所謂ヒンディーを信仰するタミル人に会いたければマレーシアに行った方が早いという。そして、1994年の本書で既に脱走研修生が登場します。神奈川の納豆工場で低賃金で働かされていたシンハラ人が脱走し、知己を頼って八幡に来たというくだり。分かっていても、その後20年くらい研修生のそういう待遇は改善されなかったんですね。頁76。

その後、佐賀大学経済学部助教授のスリランカ人ピヤダーササンが出ます。この人が東大を受験した時は外国人にはハンデが大きく、尚司サンは当時読売新聞文化欄のコラムでそのことを訴え、東大事務方から反発され、じゃあ公開論争しましょうと返答したがその方向で進まなかったそうです。頁78。今は留学生の方が受験しやすいといわれるまでになってますので、まさに隔世の感があります。でも恩恵はスリランカ人学生でなく中国人学生が享受してるわけですが。

ピヤダーササンは佐賀大で名誉教授にまでのぼりつめたそうです。

https://www.spira.or.jp/wp-content/uploads/files/30thkinenshikiten/30th_interview_ratanayaka.pdf

アジアといいつつスリランカばかり感想をピックアップ出来たのですが、この辺から話は拡散します。

頁80、熊本県もベトナム難民を受け入れており、「古城園」という施設に1979年から1989年まで10年弱、20グループ計269人のベトナム人難民を受け入れ、「益城町は、彼らにとって第二の故郷である」としてるのに、1992年には熊本県在住者ゼロ、アメリカ移住139名、オーストラリア移住22名、欧州移住14名、行方不明と死亡11名、日本定住者の83名もすべて他県在住。なんで熊本県にベトナム難民は居つけなかったの?という記述があります。この「他県」の中には、定住化センターがあっていちょう団地なんかもある神奈川県が絶対含まれてるんじゃいかと思うんですが、それにしても、阿奈井文彦サンのエッセーに出てくる、ベトナムに残ってベトナム独立のため戦った日本人兵士も、熊本に里帰りはすれど熊本に戻りはしなかったですし、そんなに熊本居心地悪いのかと不思議でした。肥後もっこす、土佐のはちきんと同じくらいいいと思うんですが。その辺を熊本日日新聞取材班が追跡取材して『漂着の国で ーあるベトナム難民の記録』葦書房という本にまとめていて、かなりの労作だそうですので、読んでみたいなあと思いますが、手頃に入手出来そうにないです。青木村のスリランカ人花嫁も信濃毎日新聞取材班が取材してるそうですが、巻末の主要参考文献に出てくる信毎の本は『世界市民への道 ーアジア・人権・ニッポン』という大上段にふりかぶったタイトルで、出してる出版社も明石書店ですので、一点集中でフォーカスしてるのか不明です。

頁80、熊本県もベトナム難民を受け入れており、「古城園」という施設に1979年から1989年まで10年弱、20グループ計269人のベトナム人難民を受け入れ、「益城町は、彼らにとって第二の故郷である」としてるのに、1992年には熊本県在住者ゼロ、アメリカ移住139名、オーストラリア移住22名、欧州移住14名、行方不明と死亡11名、日本定住者の83名もすべて他県在住。なんで熊本県にベトナム難民は居つけなかったの?という記述があります。この「他県」の中には、定住化センターがあっていちょう団地なんかもある神奈川県が絶対含まれてるんじゃいかと思うんですが、それにしても、阿奈井文彦サンのエッセーに出てくる、ベトナムに残ってベトナム独立のため戦った日本人兵士も、熊本に里帰りはすれど熊本に戻りはしなかったですし、そんなに熊本居心地悪いのかと不思議でした。肥後もっこす、土佐のはちきんと同じくらいいいと思うんですが。その辺を熊本日日新聞取材班が追跡取材して『漂着の国で ーあるベトナム難民の記録』葦書房という本にまとめていて、かなりの労作だそうですので、読んでみたいなあと思いますが、手頃に入手出来そうにないです。青木村のスリランカ人花嫁も信濃毎日新聞取材班が取材してるそうですが、巻末の主要参考文献に出てくる信毎の本は『世界市民への道 ーアジア・人権・ニッポン』という大上段にふりかぶったタイトルで、出してる出版社も明石書店ですので、一点集中でフォーカスしてるのか不明です。

かつてのモンゴルなみに日本も最大勢力圏はデカかったわけですが、数年で蜃気楼のように消えた(負けた)後も爪痕を残した中で、「ロームシャ」はよく聞きますが、「ヘイホ」という言葉が頁93に出て来て、これは知りませんでした。「兵補」と書いて、日本軍内部に配属されたインドネシア兵を指すそうです。

ここから尚司サンは国家補償と個人補償の違い、日本の遺族年金等は1992年には年間二兆円の国費で賄われてるのに対象は日本国籍のみ、を書いていきます。これは、台湾人元日本兵士の件などでも出てくる話。

ここから下記の回顧談になります。尚司サンは緒方信一サンから直接聞いたんだとか。私は緒方貞子サンと信一サンに関係があるのかないのか分かりませんで、でもたぶんなさげです。

頁99、尚司サンはチャンドラ・ボースのインド国民軍についても記録をまとめたいと考えていたようですが、それこそ手を広げすぎというか、なぜまとまらないかというと、そこに後世の学者それぞれのよって立つ位置が異なってそこに利害が生じるからなので、こと方向性に関しては、まとまりようがないんだろうと思ってます。で、それとは関係なく、映画『戦場にかける橋』はタイのカンチャナブリでなくスリランカのカル川で撮影されたそうで、だからスティーヴ・マックイーンがバイクで脱走するシーンがあんなにかっこよかったのかと思いました。見てませんが。

なんか不思議なんですが、尚司サンはあまり中華圏をテリトリーにしようと思わなかったようで、尚司サンの活動時期はちょうど文革が終わったあたりからですので、そこここで浮かれて訪中団が組織されてたあの風潮に、一線を画してたのかもしれません。水利の専門家なので、玉野井芳郎先生や玉城哲先生から生前何度も台湾の農業水利の調査旅行に誘われていたのを、断ってばかりだったそうです。まあプロパガンダに利用されるのを過度に警戒してたのかなと思います。それで、初の台湾旅行は1991年、中学三年の長男に背中を押されてだったそうです。李登輝時代バリバリですが、それは書いてません。頁115。台湾出身者で中華人民共和国に国籍変更した教え子がいたとかで、彼女をさしおいて両岸を往来するわけにはいかないとも思ってたようです。京都に住むと光華寮事件の話なんかもチラリと聞いてしまいますし(ちゃんと全容が伝わればなんてことないのかもしれませんが、京都人なのであいまいにぼかしたままで、圧だけが大きい)過剰になるのも分からないではないかも。しかし、ここで尚司サンが名前を出した柳文卿サンと陳玉璽サンは台湾の中共支持者でなく台湾独立支持者で、ためにチャイニーズ・タイペイ軍事法廷で死刑を求刑されたわけですから、説明なしに同列に扱うのは、2024年から見ると危うく見えます。

柳文卿・陳玉爾事件とアムネスティ・インターナショナル日本の設立 : 日本における台湾独立運動をめぐる一断面 <論説> | CiNii Research

べ平連も抗議活動を行ったそうですので、尚司サンが混乱してもおかしくないのかな。

頁126、尚司サンは日本でもスリランカでも献血をしていて、注射針とか当時どうだったのか知りませんが、日本では一度に200ccだったのが、インドやスリランカでは540ccだったそうです。また、インド亜大陸では人口のほぼ九割がB型なので、血液型性格判断をするインド人はいないんだそうです。これは眼からウロコ。アメリカ先住民もB型が多いと言いますが、インドもなのか。オレガ星人しかいない世界。尚司サンは、献血も売血も、同じ尊い血でしょうという立場なのですが、インド人に、献血は美談だが売血はスキャンダルだ、レイヤーが違うと即座に否定されます。ここから臓器売買の話になり、スリランカで臓器売買の斡旋をしていたのが、花嫁斡旋と同じ結婚登記官であると毎日新聞中島章雄記者が取材した話になります。

頁145、尚司サンは香港にも中学生の息子さんといっしょに行っていて、もともと初めての海外旅行が香港だったそうですが、25年後に息子さんと、最初の旅行で行ったアバディーンのレストランを再訪し、同じ海老料理を食べたそうです。よく同じ店があったなと思いましたが、譲渡は多いので、オーナーは変わってる可能性が大だと思いました。また、この時は香港に拠点を置く学術団体と意見交換して、団体事務局長がフィリピン人だったので、ペニンシュラホテルの近くのフィリピン料理店でパンパンガ風スープをごちそうになったとか。こういうのは知り合いがいないと知ることが難しいお店ですので(今はグーグルマップで検索出来ますが)ヨカッタデスネと思いました。香港のフィリピン人社会健在なり。ふたつのヘソを持つ女。

大陸に関しては、頁149に、農村を旅すると、「女の児を捨てないように、殺さないように」と呼びかけるポスターがあるとして、黑孩子に触れてるくらいです。年月日の記載はありません。マスクしてるのか、自分が行った旅行ではないのか。ここから話は転じて、日本の無国籍児童の話になり、長野県の無国籍児を信濃毎日新聞が取材して証し出版から出した『扉を開けて ー外国人労働者の生活と人権』が紹介されます。いや、日本の無国籍のあとに中国の女児殺しの話が出るのか。《生男生女一样好!》

頁166、スリランカのスラム改良事業に関して、シリワルダナサンの箇所に、青年海外協力隊から派遣されている島本護サンと樋口まち子サンという名前が出ます。この島本さんが庄野サンだろうかとも思いましたが、「護」という名前が同じなだけで、別人かもしれません。

本書はアジアに関しての本なので、欧米については書かれてませんが、例外的にロシアに対しては書かれてます。頁206。入国時も出国時もイミグレでしつこく「プレゼント」を要求され、ジャカルタやダッカの空港と同じだと思ったり、国内線では予約が勝手にキャンセルされていて、一時間くらいカウンターで押し問答したら、搭乗可能になったとか、「ロシア正教の建築物は、イスラム建築の影響が大きく、ニュー・デリーにいるような錯覚に陥」ったり、モスクワとサンクト・ペテルブルグはバグダッドやダマスカスより位置的には東だと書いたり、工業化に伴う環境破壊は深刻だと書いたり、民族問題ではロマの定住化にもベトナム人労働者の受け入れにもシベリア少数民族でも失敗していて、「家族の解体」を豪語した共産党宣言を継承出来ず、男女問題でもダメだった、要するに「ロシアはアジアの一部である」近代の超克ガーという感じ。

あとがきによると、喉頭がんで弱っている中でもアジアの花嫁問題について、福井県立大学学長坂本慶一サン還暦記念論文集『人間にとって農業とは』に「アジア人花嫁の商品化」とタイトルで一筆書いたところ、英語版が「AMPO」に掲載され、著者無許可でフィリピン、タイ、スリランカの各種媒体に転載され、仮名のブリヤーニサンが助けを求めてきたり、タイのビジネスマンから国際結婚ビジネスを協業でやらないかともちかけられたり、岩波書店の坂本純子サンから本を書きませんかとオファーされたりしたそうです。本書はその産物というか、信濃毎日新聞増田正昭記者からの誘いで1991年4月から9月まで「いのち・社会・アジア」という連載随筆を書き、青木村の件に触れまくって、それと『アジ研ニュース』『婦人之友』『ハリーナ』『宗報』『社会福祉研究』『健康』『国際理解』『国際電信電話』などにバラバラに発表した寄稿文を集めて加筆修正し、なんとか出版にこぎつけたんだそうです。ここでことばの問題にも触れていて、飛び込んでしまえばなんとかなると書いてますが、なら、民際学の英訳を書いておいてほしかったと思いました。インターナショナル(国際)に対抗するインターピープル(民際)だと思うんだけどなあ、どうかなあ。

頁202

(略)地域社会において、ボランティア活動が可能な条件を整備すれば、金を稼ぐ人(労働者、経営者)と稼げない人(妊婦、児童、老人、病人、障害者)とが人間として同じ価値を持つことが、単なる観念ではなく、現実性をもつようになる。

ボランティアとは、決して無報酬で奉仕する人でもなければ、自主的、自発的に働くだけの人でもない。ボランティアとは、同時にいくつも仕事を引き受ける人間である。多元・多重の活動をする人間がボランティアであり、現代社会では少なくとも次の四種の仕事をする。この多重生活者の活動条件について研究することが、民際学の当面の課題でもある。

(1) 家族のような共同生活社の仕事 配偶者、親子、兄弟姉妹などの同居者が支え合う活動

(2) 地域的な拡がりをもつ仕事 地域的な相互扶助への参加、他地域とのネットワーク活動

(3) 共同的な経済活動を担う仕事 会社に代わる経済組織による、精算と流通を担う活動

(4) 文化活動と交流の仕事 ジェンダー、地域、国境、民族、時代などをこえる広範な活動

こう書いてますが、「研究すること」なんて参与観察みたいな悠長なこと言ってないで、とっとと手を動かしなはれ、って時代なのかもしれません。カジテツの賃金換算は本書くらいから言われてたことですし、自治会も民生委員も従来からあるボランティアで、それをそうと認識していなかっただけ、という意味で、「いくつも仕事を引き受ける人間」としたんだと思います。「いのちの電話」は(2)でなく(3)なのでしょうが、現在ではフードバンクやらこども食堂やら保護猫譲渡会やら、どれをいっちょ噛みしたらいいのか目移り必至なほど多種多様な活動がありますよね。身は一つなのに。

そんで、少子高齢化で成り手はガンガン減少してるわけです。私も急に体調不良なので、仕事が続けられなくなった時、霞を食って生きていけさえすれば、あれこれお手伝いしなければというところなんですが、どうなるのかなあ。食べないと餓死だしなあ。以上