カバー・イラスト:久保周史 カバー・デザイン:岩郷重力+WONDER WORKZ。

原書刊行は1962年。著者二作目の作品。下記は2009年、著者逝去時の扶桑社ミステリー編集部のブログ(のようなもの)

「こんな古い作品で売れるのか」と社内で危惧されましたが、正統的な(?)冒険小説であり、チベット問題という現代に通じるテーマであり、(中略)この本は、おかげさまですこし売れました。とてもうれしかったです。

https://www.fusosha.co.jp/books/detail/9784594052508

amazon商品の説明

出版社からのコメント

グレアム・グリーンも絶賛!

巨匠デヴィッドスンの幻の名作冒頭から、著者デヴィッドスン自身が登場し、謎の原稿との出会いを語る...

そんな仕掛けをほどこし、虚実の狭間にあざやかな冒険小説を成立させた、ライ

オネル・デヴィッドスン初期の傑作。

当時の英国人にとっては、まさに秘境であったチベットを舞台に、密教的な修

道院や中国による侵攻、冬の山中でのサバイバルなど、多様な要素を盛りこん

だ、ロマンあふれる逸品です。

小森収氏の解説も、デヴィッドスン作品を読むうえで、貴重な指針となっていま

す。内容(「BOOK」データベースより)

たまたま読んだ本ですが、この手の小説のディティールを高めるために付与されるまことしやかな言説、頁33、ソルボンヌ大学東洋研究学部フェリックス・ブールジュ=ヴァレリン教授が、1949年から1951年までがチベットにとってどんな年だったのかを解説する手紙の抜粋が、まず効いたです。1949年は十六回目の土牛の年で、二世紀以上前から不吉な年と予言されており、予言が実現しないよう、暦を変えるべきと四大寺院が揃って主張しただの、セラ寺によると、1949年でなく1950年10月から始まるとしたり、その予言は、1791年のネパール人の侵攻、1904年のヤングハズバンド軍、1910年の清軍と同等以上の予言で、当たらなかった予言は「回避」されたとみなされるため、ラサ政権は、やっきになって回避策や、見ないふりに夢中で、予言者たちは次々に、ダライ・ラマは十三世でその系譜が途絶えると予言した…

たまたま読んだ本ですが、この手の小説のディティールを高めるために付与されるまことしやかな言説、頁33、ソルボンヌ大学東洋研究学部フェリックス・ブールジュ=ヴァレリン教授が、1949年から1951年までがチベットにとってどんな年だったのかを解説する手紙の抜粋が、まず効いたです。1949年は十六回目の土牛の年で、二世紀以上前から不吉な年と予言されており、予言が実現しないよう、暦を変えるべきと四大寺院が揃って主張しただの、セラ寺によると、1949年でなく1950年10月から始まるとしたり、その予言は、1791年のネパール人の侵攻、1904年のヤングハズバンド軍、1910年の清軍と同等以上の予言で、当たらなかった予言は「回避」されたとみなされるため、ラサ政権は、やっきになって回避策や、見ないふりに夢中で、予言者たちは次々に、ダライ・ラマは十三世でその系譜が途絶えると予言した…

これにはびっくりしました。序盤でガツンにもほどがある。

<解説>ホラ吹きディッドスンの冒険 小森収(書籍編集者)

(略)中国の侵攻に解放の側面(知識階層の多くはさまざまな形で改革を望み、中国軍が改革を起こしてくれるだろうと思いこんだ)と侵略の側面(かなり大きい村には中国人を駐屯させ、未婚や夫が連れ去られた女性たちに強引に娶らせた)の両方があることを認識した上で(略)

ワックのウイグルの本で、現在進行形でウイグルでそういうことが起こってるのは書いてあるのですが、チベットではそこまで… と思っていたので、小説という形で書かれた本書にそういう記述があることで、けっこう動揺してます。ツェラン・トンドゥプ『ラロ』*1には、刑務所内で出会う蔵漢混血の犯罪者がちょろちょろ出てきたなとか、そもそも漢語チベット文学の第一人者ザシダワ扎西达娃にしてからが蔵漢混血だし、とか、オーノス・チョクトサンが大好きな張承志《黒駿馬》*2の彼女の最後のせりふとか、果ては邱永漢は母親が日本人なのにQサンそれをある時期までおおやけにしていなかったことについて、若手の邦人女性台湾文学研究者と侃々諤々のやりとりをしたことまで、走馬灯のように思いがまわってしまったです。

この解説はボーツー先生と福田和也の書評対談のようにバンバン書名が出て来るので、読まんならん思いにどんどん囚われます。中国とチベットについては船戸与一『中華膨張主義の解体』

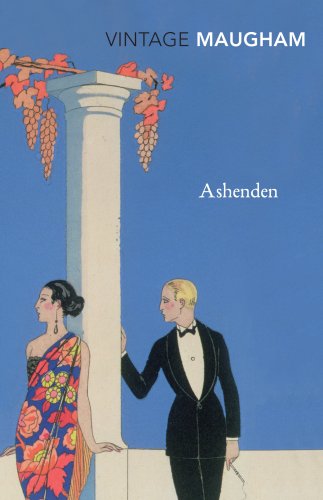

作者の特殊なスパイ小説に漂うニュアンスの比較としてサマセット・モーム『アシェンダン』

解説によると、本作と処女作の主人公は、いずれも女にだらしない平凡な青年で、処女作では共産主義下のプラハを逃げ回り、本作ではシェルパの少年とまだ半独立国だったシッキム経由でチベットに潜入、国境近くの尼僧院で、雲南省で発見された漢族の化身ラマと出会います。

頁55によると、その僧院の谷では、「水田に作物が青々と育ち」だそうですが、水田はないやろ~と思いました。誤訳なのかもともとの英文がオカシイのか。

それだけの冒険をして、弟もシェルパの少年も右腕もすべてなくした青年はその後西インド諸島などを放浪する人生を生き、1962年当時は消息不明。友人のラテン語教師87歳が青年の口述した手記を筆記し、ライオネル・ディヴィッドスンサンは処女作がヒットしたばかりの出版社勤めのライターとして、それをどう料理したもんか悩みます。頁19を見ると、イギリスは1962年にもう出版エージェントがいたことが分かります。

頁330にはカンギュルというなつかしい響きの単語が出て、同時に饒鈸(にょうばち)という知らない単語も出たので検索しました。

頁348によると、舞台となった湖のほとりの女僧院は、チベットの種の起源である猿と羅刹女にまつわる僧院で(官長は羅刹女の化身ラマ)純粋な国教としてのラマ教は信奉されてなかったとあり、ほかにそういう僧院は六ヶ所あると書いてあるのですが、あまりにも何が何やらなので、他の六ヶ所ってなんやろと思いました。

チベットそのものより、英語が通じるからか、ダージリンやカリンポンの描写のほうが印象に残り、特に旅の出だし、短パンでサイクリングの場面が、短パンなんてめちゃくちゃ目立つやろ、一発でガイジンてものわかりやんと思い、旅は最初から最後まで、シェルパの少年が頑張らなければ成立しなかったなと思いました。彼の死は、凄惨で、読んでていたたまれなかったです。人民解放軍の八個師団と女僧院長が漢族同士なのでヒアリング可能なあたりは特にナシ(四川も雲南も北方方言だし)以上