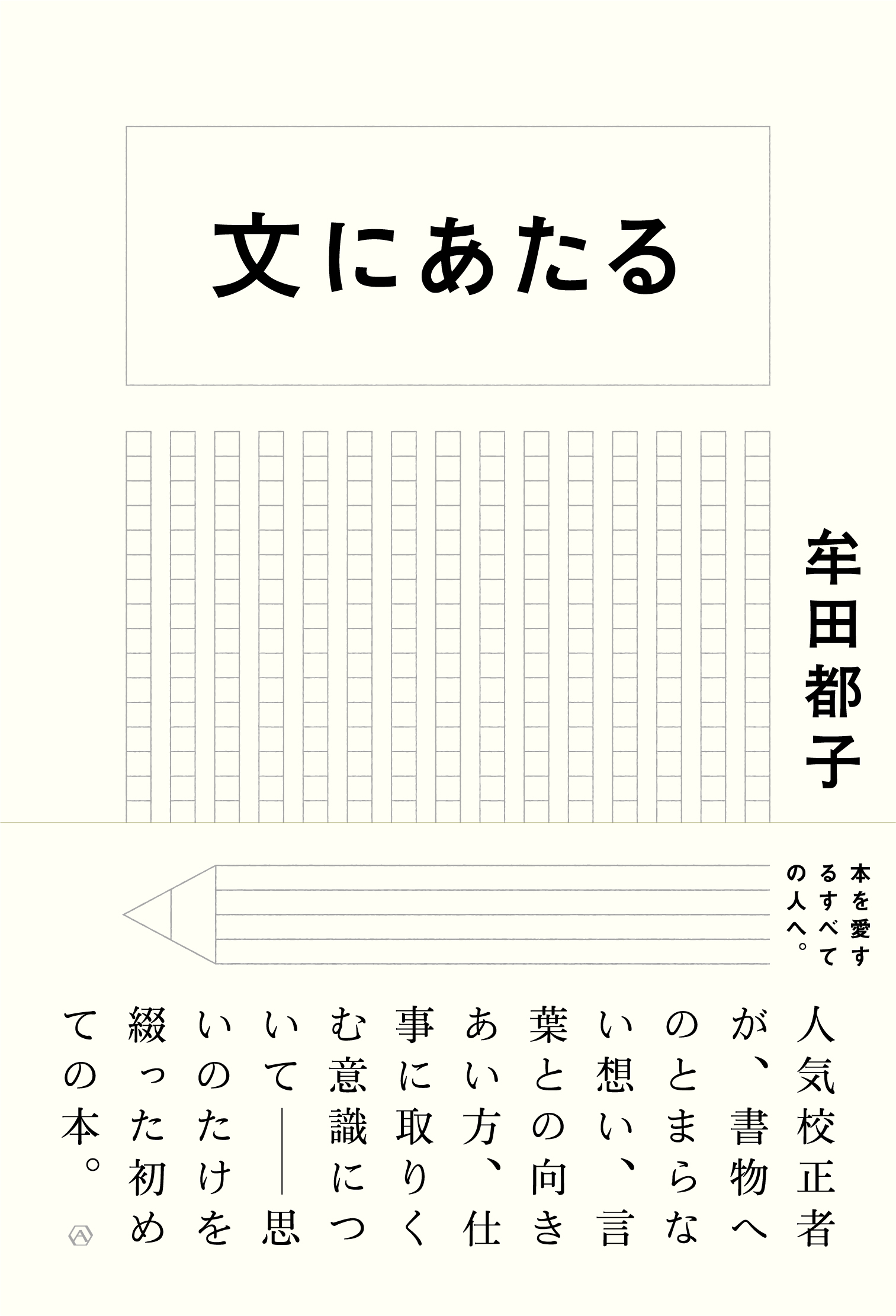

これも『前科者』に出てくる本。英訳はてきとう。「あたる」ではちょいと茫漠だったので、「あたりをつける」の意味の英語にしますた。「はじめに」と「おわりに」があり、「おわりに」で、亜紀書房斉藤典貴サン、装丁の寄藤文平サン+古屋郁美サン(文平銀座)と校正者谷内(やち)麻恵サンとパートナーと猫(複数)に謝辞。その後主要参考文献。全部で五十章あるのですが(数え間違えてるかもしれないので、四十八章から五十二章くらい幅を見てください)すべて引用から始まっているので、その引用元と、本文中で参照した文献78個が載ってます。少なくともひとつはウェブなのですが、いちいちURLを書いたりはしてません。タイトル打ち込めばグーグルなりスマホなりがカタつけてくれるご時世に、URL書く必要なしということかと。

本書は「ふみにあたる」でも「(幸田)あやにあたる」でもなく、「ブンにあたる」なのですが、奥付を見ないとそれは分かりません。ブンとフン おあややおやにおあやまり 細川ふみえがほしーのあき 5・7・5・7・7(リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ)

本書は「ふみにあたる」でも「(幸田)あやにあたる」でもなく、「ブンにあたる」なのですが、奥付を見ないとそれは分かりません。ブンとフン おあややおやにおあやまり 細川ふみえがほしーのあき 5・7・5・7・7(リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ)

帯

本を愛するすべての人へ。

人気校正者が、書物へのとまらない想い、言葉との向き合い方、仕事に取りくむ意識について――思いのたけを綴った初めての本。

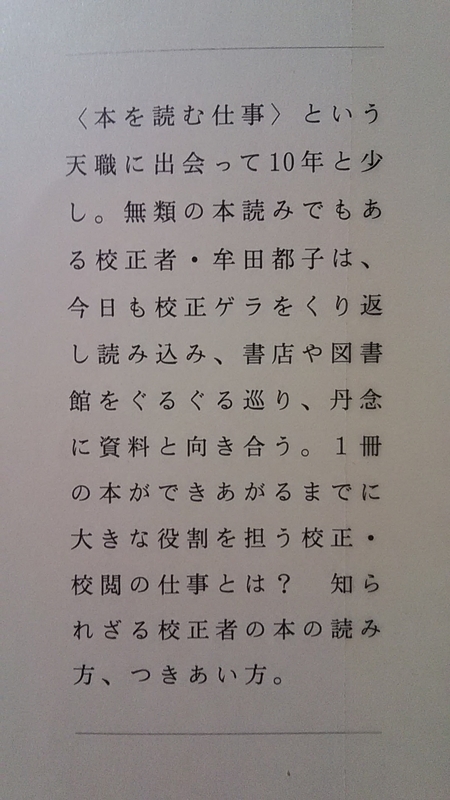

右はカバー折の煽り文句。ワカコ酒かよと突っ込むもよし、「無類の~」という形容に過ぎ去った日々を追憶するもよし、『前科者』連載終了前に亜紀書房の本キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!とwktkするもよし。

右はカバー折の煽り文句。ワカコ酒かよと突っ込むもよし、「無類の~」という形容に過ぎ去った日々を追憶するもよし、『前科者』連載終了前に亜紀書房の本キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!とwktkするもよし。

〈本を読む仕事〉という天職に出会って10年と少し。無類の本読みでもある校正者・牟田都子は、今日も校正ゲラをくり返し読み込み、書店や図書館をぐるぐる巡り、丹念に資料と向き合う。1冊の本ができあがるまでに大きな役割を担う校正・校閲の仕事とは? 知られざる校正者の本の読み方、つきあい方。

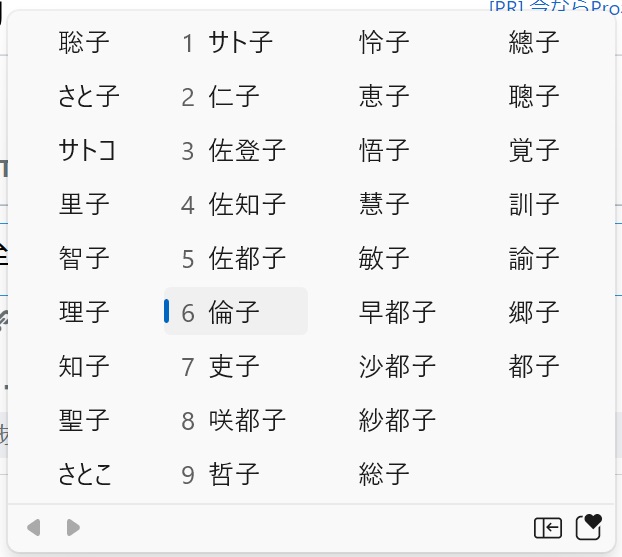

著者の方はグレート・ムタの牟田、と言ってしまうとあの人は武藤なのでちがうよの牟田サン。お名前の方は最初「郁子」と空目して「いくこ」と読んでたのですが、「都子」サンだそうで、「みやこ」かと思ったら「さとこ」だそうで、「さとこ」のそうそうたるIME変換候補のさいごに「都子」サンもありました。サトコと灘。生一本。

著者の方はグレート・ムタの牟田、と言ってしまうとあの人は武藤なのでちがうよの牟田サン。お名前の方は最初「郁子」と空目して「いくこ」と読んでたのですが、「都子」サンだそうで、「みやこ」かと思ったら「さとこ」だそうで、「さとこ」のそうそうたるIME変換候補のさいごに「都子」サンもありました。サトコと灘。生一本。

ゲラ

主に関西などの方言で、笑いのツボが浅いこと。笑い上戸。

活字の組版において使用される枠箱のこと。英語のgalley(元はガレー船の意)が訛ったもの。

ゲラ刷りの略。印刷所で刷られる試し刷りのこと。上記枠箱に揃えた活字で刷ることから。校正を参照。

特撮テレビ番組『ウルトラマン80』の登場怪獣。ウルトラマン80の登場怪獣#巨大化怪獣 ゲラを参照。

漫画『ブラック・ジャック』の登場人物。ブラック・ジャックの登場人物#その他を参照。

地名

ゲラ州 - チャドの州。

イタリアのコムーネ・ジェーラの古名。

ゲラ (アラビア半島の古代都市) (ジャルアとも)

姓

スペイン語、イタリア語の姓(Guerra)。ゲッラ、グエラ、グエッラとも表記される。ハビー・ゲラ (1985年生の投手) - アメリカの野球選手。

ハビー・ゲラ (1995年生の投手) - パナマ出身の野球選手。2024年より阪神タイガースに在籍。

ヴィダ・グエラ - キューバ出身のモデル。

レアルコ・グエッラ - イタリアの自転車競技選手。

フアン・ルイス・ゲラ - ドミニカ共和国の歌手、シンガーソングライター。

ゲラ・ゾルターン - ハンガリーのサッカー選手。

私の認識では、ゲラ刷りというのは文選工サンが拾ってきた活字を並べた状態で誤字脱字当たり前なので、それをチェックするのが校正だと思ってました。電子版下の時代になって幾星霜、もうそういうことは第七星雲の彼方にフェイダウェイで、現代の校正は、IME変換候補に惑わされて、正しい漢字に変換出来てない著者の電子原稿を棍棒でブン殴る行為であるようです。あるいは世の中の認識座標軸と本来のコレクトな読み方、使い方に齟齬が生じてる場合、どちらかに摺り寄せ擦り寄せて玉虫色の大岡裁きを目指す所作。

例えば昨日朝礼で「早急に一報せよ」みたいなスローガンを読み上げてると、「それ、【そうきゅう】ってみんな言ってるけど、ほんとは【さっきゅう】って読むんだよね」と耳打ちされた件や、「粉失の件について」という手書き書類を作成していると、背後から覗き込まれて「なんでみんなコメ偏で書くのかなあ、糸偏じゃん」と、紛失について指摘されたりとか、そういうことを本でやっていますと。下記は頁124。

「杮」は何と読む? “かき”ではありません! 実はアノ言葉〈難読漢字〉 | Oggi.jp

頁124が孔明の罠で誤植の可能性もあるので、144%を二、三回拡大コピーして確認しました。たぶん校正とは、こういうことを四六時中九時から五時迄やってる(在宅ワーク率高そうですが)仕事。頁141には「事件簿」を「事件薄」と書き間違える事件発生が出ます。

本書における日本以外の校正は米国「ニューヨーカー」しか出て来きません。「ニューズウィーク」とか「タイム」とかも出てるような気がしたのですが、模造記憶でした。頁215から。校正係は"copy editor"と呼ばれ、日本では校正と校閲は同じセクションで同じ担当が行うことが多いそうなのですが、米国では別々のセクションに分かれており、その上にそれを統合する「集約」"collecting"というセクションがあるそうです。たぶんアレですよ、スペルチェックとか文法ミスを見てるセクションが、文章の事実確認、ファクトチェックまでやってられないと上司を突き上げたんじゃいかなあ。邦人なら御名御璽でやってしまうところも、あちらだとイヤなものはイヤ。

それ以外の国の校正は出ません。中国もたいがいこういうのはねちこくやってそうですが、ラテンとか、どうなんだろう。イタリアみたいにお釣りの小銭の計算もてきとう、お釣りちゃんと返せよというと飴玉くれるような国だと、校正もそれなりなんじゃないでしょうか。神さまは万能ですが、似せて作られた人間は残念ながら欠陥があって、完全無欠ではありえない、ミスがあって当たり前なので、誤記やまちがいはつきものでおk、な気瓦斯。また、本書にも、校正係が作家サンに恐る恐るお伺いを立てると、はたして、「ワザとやったんだよ」と返されるケースが載ってますが、ペルーのマリオ・バルガス・ジョササンなんか、まさにそんな気瓦斯。ゲラの誤植ならともかく、自分の原稿の表記については間違いを認めないんじゃいかと。

それを考えると、马马虎虎でいいような校正校閲になぜそこまでイノチガケでやるの? ってことですが、本書に出てくるアングロサクソンと邦人は、ともにそれが好きなんじゃいかなあ。それがさが、それが性分、それがカルマ。『サンバの国に演歌は流れる』*1を読んだ時に思いましたが、日本人はコレクトに仕事するのが好きなんですよ、ゆとり登場までは特に。スクウェアに生きていたい。

『魚とヤクザ』に出てくる漁師のトークの中に日本では絶滅したはずのアシカが出てきて、話してる人はトドやオットセイの仲間を厳密に分類してないだけなのですが、活字になってしまうと読者から「絶滅したはずですが、ひょっとして世紀の大発見でしょうか」みたいなツッコミが入る。『海辺のカフカ』に出てくる四国の国道沿いの風景、日本はどこもコンビニとファミレスとカラオケばかりと言いたかっただけなのに、固有名詞を出したばっかりに「四国にセブニレブンがあるんですか?」と総ツッコミをくらう。確かにしまなみ海道で広島から愛媛のセブニレブンに出勤しませんかオーナー店長ボシウ中、みたいな広告が出た時には私も目を疑いました。本部ヒドイよ。

頁044に料理本の校正の苦労が書かれますが、おおさじとこさじを間違えるとか、グラムとオンスをまちがえるとか、フライパンのはずが写真が中華鍋だったりとか、大変そうです。ペルー料理の本だと料理名の男性形女性形のちがいや、ワカタイなど現地固有の調味料についても調べなければいけないのでしょう。スリランカ料理の本だとコブみかんのコブがぬけてただのみかんになってないかなど。

そのくらいならいいのですが、「さぼる」は辞書に載ってない、「サボる」なら載ってる、辞書に載ってるかどうかが一つの物差しなので、「さぼる」と書かれた原稿には、一応その旨申し伝えをする、などになると、なにもそんなんせんだってええやん、と思ったり〼。神保町の「さぼうる」について書かれたエッセーにも空目してお伺いたてやがれ、とまでは思いませんが(うそ)

「聞こえる」「聴こえる」の違いは了解。私は活字の本は「書く」マンガは「描く」にしてます。「Tシャツをティーシャツと書くのはいかがなものか」に関してはそうは思わず。でも中国語でも《T恤》

同じページに「カボチャ」「かぼちゃ」「南瓜」などちがう字で書き連ねると読者混乱するんちゃう、と書いてあった気がしたのですが、書いてませんでした。同じ単語を繰り返すと単調さをさそってよくないので、同じものでも言い方を変えてみるのがいいと私も思っているので、にがうりと書いたりゴーヤと書いたりしていいと思ってます。頁143に「ほうれんそう」「法蓮草」「ホーレンソー」が混在してたら混乱するやん、という箇所があるのですが、漢字が「法蓮草」でなく、一発変換出来ない「菠薐草」でした。ちなみに中文では〈菠菜〉"bocai"というので、「菠薐草」は当代漢語でもない。

頁084に出てくる下記小説は校正者が主人公だそうで、読んでみます。でもリクエスト待ち。人気あるんですね。

吉祥寺のハモニカ横丁はハーモニカ横丁でもよくて、正解がないとか、ここのポイントは、「正解がない」が正解なのだと、地元商店街(の機関紙)にまで凸して確認する作業。頁136。

頁139は多重チェックのすり抜け現象。プログラミングでもなんでもよくある話。

頁179の下記例まで見ると、もうビョーキやん、そんなん誰も気にせんで、と思ってしまいます。「お言葉ですが…」教徒なら一筆啓上しそうですが、もう比叡平の教祖のしともお亡くなりになってるし。

散りばめる⇔鏤める

例え⇔仮令

言えども⇔雖も

笑い者⇔笑い物

ここは、前段で、正社員としてではないけれどそれまで経験のなかった校正者として採用された職場の初出勤で、練習を兼ねたゲラを渡され、「関わらず」を正しいと思ってスルーしたら「拘わらず」ダヨと指摘される場面の続きです。現代の辞書界ではどちらもオッケーになりつつあるけれど、当時はまだ「拘わらず」が正しくて「関わらず」は誤用の慣用定着と見做されていたとか。漢語では〈不拘〉"buju"と〈不关〉"buguan"は明らかに発音が違うので混用は少ないと思うのですが、でもやっぱりどっちも同じように「にもかかわらず」「~であってもなくても」な感じに使うと思うのですが、ネイティヴに確認してません。個人的には、ウムラウトの〈不拘〉"buju"とウムラウトでない〈不久〉"bujiu"(おっつけ、まもなくの意味。〈马上〉ほどクイックではないと思ってます)を完璧に聞き分けられるほど耳がよくないのですが、不管怎样,不管怎么样という決まり文句を不关怎样,不关怎么样だと今の今まで間違えて覚えてました。

このあと、「声を荒らげる」は「こえをあららげる」が正しく、「こえをあらげる」は口語としてナマった言い方だとしゃくし定規に毎回直していたが、「ら」抜きの「あらげる」の方が優勢になったなあ、と書いています。ここは読んでいて、舊かなづかいの送り仮名だと「関わらず」は「関らず」になってひと文字減るので、ひと文字減る増える戦後の送り仮名ルールが「ら」抜き促進にひと役買ってないかと、ひょいと思いました。

『海辺のカフカ』に関して頁202、四国のセブレニブンは当時の風俗情景としておかしいので二版から変更されたが、それと、「レイディオヘッド」を「レディオヘッド」にしないのは別の話で、「カーネル・サンダーズ」を「カーネル・サンダース」にしないのも別の話だそうです。マツダは"MAZDA"だからマズダじゃないのと今でも思う私。キヤノンもはっちょんはキャノンじゃんとか。私がバングラディシュをバングラディシュと書くのはわざとです。だってそう聞こえるから。

作者はこの仕事についたとき、国語辞典を買い、職業病で次々各社の国語辞典電子版をスマホにDLしてるそうで、広辞苑などの総合辞書も購入してるのですが、ふしぎなことに、私が人生の早い時期に買ってまったく引かなかった漢和辞典は買ってません。あれ、じゃ、ふしぎじゃないのか。學刈也。漢文は、論語の、過ちを改めざる、これを過ちという、が出ますが、どこの頁か忘れました。閑谷学校のあいうえお論語*2の「あ」で、「あしたに道をきかば夕べに死すとも可なり」をさしおいて使われているので、好感を持ったのを思い出しました。

英和辞典アプリも購入してませんが、高野秀行サンのように英語論文をようさん読み込みながらナカナカ普通は行けないブルキナファソヤソマリアやイラクにひょいひょい行って書く本の校閲はどうしてるならと思いました。

ここで私が中国の校閲ならぬ検閲について書いて、「日本はそうなってはほしくないものです」などと〆ると決まるのでしょうが、それでは美は乱調にありにならないので、このまま終わりにして寝ます。以上